Rebaño de Churra Tensina que aprovecha anualmente los pastizales de puerto en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, a los que acceden en primavera a través de las cabañeras (vías pecuarias) que conectan con los “acampos” cercanos a Zaragoza. Foto: Antonio Gómez Sal.

Las razas ganaderas autóctonas. Agrobiodiversidad como solución basada en la naturaleza

Aprender de lo que la naturaleza nos propone

La llamada a buscar “soluciones basadas en la naturaleza” surge en el contexto histórico del siglo XXI, un tiempo en el que encontrar la necesaria sostenibilidad para los usos humanos se percibe ya como reto inaplazable. Numerosos argumentos presionan en esta dirección. Entre estos la amenaza de superar varios umbrales de los conocidos como “límites planetarios”, pero que en realidad nos indican las condiciones para que la biosfera, ya intensamente modificada, pueda seguir manteniendo su capacidad para asegurar opciones de vida digna para el conjunto de los seres humanos. Aún estaríamos a tiempo, pero es preciso adoptar decisiones importantes y para ello aprender de lo que la propia naturaleza nos enseña.

Las soluciones basadas en la naturaleza parten de la idea de que, si aseguramos el buen funcionamiento de los procesos naturales, los esenciales o básicos para evitar la degradación de los ecosistemas, los usos humanos pueden ser sostenibles. La explotación y extracción de recursos sería por tanto compatible con la salud e integridad de la naturaleza humanizada. Se trataría por tanto de identificar aquellas actuaciones que más se ajusten a la manera en que funcionan los ecosistemas no modificados, comprender los procesos y funciones la naturaleza y su expresión en distintas escalas espaciales, para organizar la actividad humana en función de las limitaciones y posibilidades que dichas funciones establecen. Sería ésta la forma más práctica de asegurar un flujo estable de servicios de los ecosistemas, responder a los retos sociales y ambientales que plantea el desarrollo y asegurar perspectivas de bienestar para los seres humanos. En torno a estos tres tipos de demandas (las orientadas a la salud y los derechos de las personas, al buen funcionamiento del “planeta” y a la prosperidad de las sociedades humanas) se organizan la mayor parte los Objetivos de Desarrollo Sostenible, propuestos por Naciones Unidas para alcanzar en 2030.

-

¿Y La producción basada en las razas ganaderas autóctonas, adaptadas para la exploración y aprovechamiento de la complejidad del territorio, puede verse como una de las “soluciones basadas en la naturaleza”. En España resultan de especial interés para la gestión de los recursos en el extenso territorio rural afectado por la despoblación, pudiendo colaborar activamente a afrontar el reto demográfico

La biodiversidad, función de los ecosistemas y servicio para el bienestar humano

Con frecuencia la biodiversidad ha sido considerada en las evaluaciones de los recursos y servicios de los ecosistemas únicamente como un producto o consecuencia del funcionamiento de la naturaleza y, por ello, componente esencial de un hipotético capital natural susceptible de irse acumulando. Se olvida que también la biodiversidad es una parte del mecanismo. Permite el funcionamiento de los ecosistemas, su persistencia, que depende de las adaptaciones e interacciones entre las especies, de las redes de transferencia de energía y materiales.

Considerando este carácter de la biodiversidad como proceso inherente a los ecosistemas, el objetivo de este artículo es analizar cómo debe ser incorporada e interpretada como parte de las “soluciones basadas en la naturaleza”. Resulta por ello necesario documentar las experiencias que nos muestran la biodiversidad domesticada como una consecuencia de la adaptación de las sociedades humanas, creando nuevos recursos adaptados también a condiciones ambientales muy variadas.

De hecho, el espectacular éxito evolutivo de los seres humanos se asocia a su capacidad de interferir en el funcionamiento de la biodiversidad dando origen, ya claramente desde el Neolítico, a ecosistemas modificados (los agroecosistemas), que les permitieron desde entonces dirigir en provecho propio los flujos de productividad de un grupo de plantas y animales seleccionados. El proceso consistió en cambiar las relaciones entre especies, las de competencia y depredación entre otras, favoreciendo un nuevo patrón de biodiversidad característico de los agroecosistemas. Aunque más de 7000 especies de plantas, han sido utilizadas (no solo como alimento) a lo largo de historia de la humanidad en la actualidad el grupo de especies con alguna importancia en la agricultura se han reducido a unas 150 y la alimentación humana depende de unas 12 especies vegetales y 5 especies animales que aportan más del 70% de las necesidades calóricas (Esquinas, 2011). Esta situación de dependencia limitaría las posibilidades de la humanidad para afrontar los desafíos de sostenibilidad que nos plantea el siglo XXI.

Podemos considerar, por tanto, el manejo de la agrobiodiversidad como un mecanismo de adaptación. Gracias a ella los seres humanos han podido satisfacer sus necesidades de alimentación y obtener otros servicios para mejorar su bienestar. El desarrollo de la agrobiodiversidad es resultado de la intervención humana y de la acción de la selección natural durante milenios (Smith, 2011; Zeder, 2012), una consecuencia a la vez ecológica y cultural, que podemos llamar eco-cultural. Debido a ello, la agrobiodiversidad debe ser considerada como un elemento central en las dimensiones social y ambiental de la sostenibilidad (Gómez Sal, 2014; Díaz et al., 2015).

A pesar de su importancia, la agrobiodiversidad se encuentra gravemente amenazada y desde la Cumbre de la Tierra en 1992, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) incluyó entre sus objetivos la conservación y el uso sostenible de las variedades vegetales y las razas de animales domésticos. Casi 30 años más tarde, los avances en este sentido han sido escasos y gran parte de las variedades y razas autóctonas se encuentran en vías de desaparición. Al mismo tiempo, se reconoce su potencial para enfrentar los retos sociales y ambientales del s. XXI. Según el CDB la agrobiodiversidad integraría “todos los componentes de la diversidad biológica relevantes para la alimentación, la agricultura y los agroecosistemas, comprendiendo la variedad y variabilidad de plantas, animales y resto de organismos —considerados a nivel genético, de especie y ecosistémico—, necesarios para sostener las funciones, estructuras y procesos de los agroecosistemas” (COP-5, 2000).

-

Estudios recientes muestran un patrón general de relación positiva entre la distribución espacial de la diversidad de razas ganaderas autóctonas y la de vertebrados silvestres. Aquellas zonas que han albergado una mayor diversidad de razas también han sostenido una mayor diversidad de vertebrados silvestres

La agrobiodiversidad ganadera

El caso de la ganadería es especialmente complejo. Los seres humanos hemos evolucionado siguiendo a los herbívoros pastadores y la alimentación basada en proteínas animales ha sido clave para el desarrollo del cerebro y la inteligencia. De hecho, la ganadería es ampliamente reconocida como provisora de numerosos servicios para el bienestar humano. Sin embargo, en la actualidad por el abuso de prácticas inadecuadas los usos ganaderos son a menudo identificados como una de las causas de problemas asociados al Cambio Global (deforestación, emisiones de gases con efecto invernadero, contaminación de acuíferos por purines, cambios en los usos del suelo para implantar cultivos destinados a la alimentación animal, etc), especialmente en aquellos sistemas ganaderos más intensivos.

No cabe duda de que la ganadería y su diversidad siguen siendo elementos destacados de la seguridad alimentaria. Los alimentos de origen animal proveen un 33% de las proteínas y un 17% de las calorías consumidas por los seres humanos globalmente (FAO, 2018). La agrobiodiversidad ganadera, garantiza asimismo el aporte de proteínas básicas, permitiendo dirigir hacia la nutrición humana alimentos que en la naturaleza se encuentran dispersos (la movilidad de los animales facilita la colecta de la producción de pastos herbáceos y matorrales en superficies amplias y zonas de difícil acceso) y transformar la biomasa vegetal poco apetecible en alimentos útiles para el consumo humano directo. A esto se añade el papel esencial de los sistemas ganaderos extensivos para la recuperación de la fertilidad de las tierras de cultivo y los pastizales. Ya sea de forma directa a través de las distintas modalidades de pastoreo itinerante, incluyendo trashumancias, puertos y matorrales de montaña, rastrojeras, consumo de los restos de las cosechas (huertas y vergeles agroforestales) o bien mediante el compostaje mixto del estiércol con restos vegetales, la función antigua del estiércol y las “camas” del ganado para abonar las huertas.

-

Implementar acciones de conservación integradas entre la conservación de la naturaleza y los usos agrarios, podría beneficiar a ambos tipos de diversidad, especialmente en áreas con una larga historia de usos agrícolas y ganaderos. Todo ello permitiría fomentar la conservación de la biodiversidad más allá de las áreas protegidas, incluyendo los paisajes relacionados con la ganadería extensiva, que en España ocupan cerca del 60% del territorio

El pastoreo ha configurado la estructura de buena parte de los paisajes en los territorios donde las especies ganaderas llevan actuando desde tiempos remotos, como es el caso de España (Gómez Sal, 2017). Por esta razón la ganadería ha modulado también la diversidad silvestre que se encuentra en ellos. Se ha descrito la dependencia de los usos ganaderos en el caso de numerosos servicios de los ecosistemas, como por ejemplo la provisión de hábitat, la polinización, la regulación local del clima, así como su influencia sobre las consecuencias de los eventos extremos (Leroy et al., 2018). Es evidente, no obstante, que este flujo de servicios mostrará efectos distintos según sea la intensidad y modalidad de los sistemas de producción (Gómez Sal y González García, 2007).

Por último, se reconocen numerosos beneficios no-materiales y servicios culturales procedentes de la ganadería, su contribución al patrimonio cultural, la identidad y los valores espirituales, así como importantes funciones en educación, recreación y estética del paisaje (Marsoner et al., 2018). Por otro lado, los recursos genéticos animales son utilizados para la tecnología y la innovación en diferentes campos como la medicina o la biotecnología (FAO, 2015b). De especial importancia es subrayar que la ganadería constituye el medio de vida de numerosas comunidades rurales, donde el ganado no solo abastece de alimentos, sino que también es fuente de fibras, transporte, trabajo, combustibles y, como ya se ha comentado, es el único medio de mantener la capacidad productiva de los suelos dedicados al cultivo de víveres básicos (huertas, legumbres y cereales, etc.), imprescindible por tanto en los países en vías de desarrollo (FAO, 2006).

Por otra parte, la ganadería industrial es un sector económico en alza y se estima que la producción ganadera podrá llegar a duplicarse en el año 2050 respecto a las cifras del año 2000 (Alexandratos & Bruinsma, 2012). Los efectos de los planteamientos industriales sobre los ecosistemas son controvertidos ya que, en ausencia de una planificación y gestión adecuadas, anulan su capacidad para mantener el flujo de servicios para el bienestar humano, dando lugar a los llamados “disservicios” (Gómez Sal, 2014 ).

Dentro de este marco complejo, las razas ganaderas han sido consideradas como un bien público global por el Banco Mundial (World Bank, 2009). Igualmente, como elemento destacado de la agrobiodiversidad, se consideran un legado histórico y cultural. Para FAO (2015) constituyen la unidad de manejo para la mejora productiva y la conservación del patrimonio mundial de diversidad ganadera.

Entre las razas ganaderas, las consideradas como autóctonas o locales, adquieren especial relevancia y representan una importante reserva de variabilidad genética, aunque se supone, ya que los datos son muy escasos para muchas de ellas, que únicamente el 10% a nivel mundial no se encuentran amenazadas. Se caracterizan por un mayor grado de adaptación a condiciones ambientales difíciles o extremas, ligadas al aprovechamiento directo de los recursos y al conocimiento ecológico local.

Breve apunte sobre el origen de las razas ganaderas autóctonas

La diversidad de razas ganaderas locales puede entenderse como una respuesta a la complejidad ecológica y cultural del territorio, de forma que los agroecosistemas tradicionales pueden verse como la factoría donde se generó este tipo alternativo de biodiversidad intraespecífica, derivada de la domesticación (Gómez Sal, 2017). La diversidad de razas estaba hasta hace pocas décadas acoplada a la variación espacial del territorio, incluyendo en muchos casos sinergias con la diversidad natural.

Indicamos a continuación, una síntesis del largo procesos de co-evolución que ha dado lugar a la formación de las razas ganaderas locales. Los seres humanos establecieron relaciones complejas con determinadas especies animales que en algunos casos culminaron con su domesticación a través de distintas vías (Zeder, 2012). Con el paso del tiempo una nueva variedad de productos (funciones, servicios) procedentes de los animales domésticos, como la leche, las fibras o el trabajo, complementó a la que ya se venía obteniendo a través de la caza (carne, pieles, herramientas, además de servicios relacionados con la cultura y el espíritu). La necesidad de nuevos productos fomentó la aparición y selección no natural de ciertos rasgos morfológicos y productivos característicos en los animales domésticos.

Asimismo, las especies ganaderas acompañaron a los seres humanos en sus migraciones, lo que favoreció el aislamiento de estos animales, forzó su adaptación a nuevos ambientes y en ocasiones propició el cruzamiento con sus parientes silvestres en los nuevos territorios (Larson & Fuller, 2014). El desarrollo tecnológico y cultural, proyectó la expansión de las estirpes domésticas más allá de los ambientes típicos de sus ancestros silvestres, así como la adaptación a nuevas prácticas agrarias relacionadas con la demanda de los nuevos productos y servicios de origen animal (Ethier et al., 2017). Este conjunto de factores fueron los responsables de la creciente diversidad de poblaciones ganaderas locales cuyo origen puede interpretarse tanto como adaptación a distintos ambientes y sistemas de manejo, como a las demandas planteadas por nuevas funciones. Podríamos en este caso decir que ocupan distintos nichos funcionales.

En la Edad Moderna, se comienza a realizar una selección más controlada y sistemática de ciertas subpoblaciones de animales domésticos, orientada a la preservación de determinados caracteres de interés productivo. Así es como nace el concepto de raza ganadera que hoy en día empleamos (Hall, 2004). Este concepto irá por tanto ligado a grupos de animales con fenotipos homogéneos, sometidos a selección intencionada y controlada por grupos de criadores, generalmente ligada a lograr una mayor eficiencia en las funciones para las que la raza fue seleccionada.

Durante los últimos dos siglos, pero especialmente a partir de la segunda mitad del s. XX, los procesos de industrialización y mejora de las técnicas productivas y reproductivas de la ganadería han fomentado la proliferación y dominancia a escala global de un grupo reducido de razas altamente especializadas. También se ha potenciado la homogeneización de los sistemas de producción, bajo condiciones de manejo controladas y desconectadas del ambiente (FAO, 2015a). Todo ello ha llevado a la mencionada erosión de la diversidad ganadera global, debido fundamentalmente al reemplazo de razas locales, su cruzamiento con las razas industriales o el abandono de aquellas razas menos rentables en la economía globalizada (FAO, 2015b).

Las razas ganaderas autóctonas en España

Por todo lo comentado hasta ahora, la producción basada en las razas ganaderas autóctonas, adaptadas para la exploración y aprovechamiento de la complejidad del territorio, puede verse como una de las “soluciones basadas en la naturaleza”. En España resultan de especial interés para la gestión de los recursos en el extenso territorio rural afectado por la despoblación, pudiendo colaborar activamente a afrontar el reto demográfico. Las razas ganaderas locales pueden considerarse como entidades no solo biológicas (seres vivos) o ecológicas (consecuencia de la evolución en ambientes locales), sino también culturales, al responder a los objetivos de producción concretos de un determinado grupo humano.

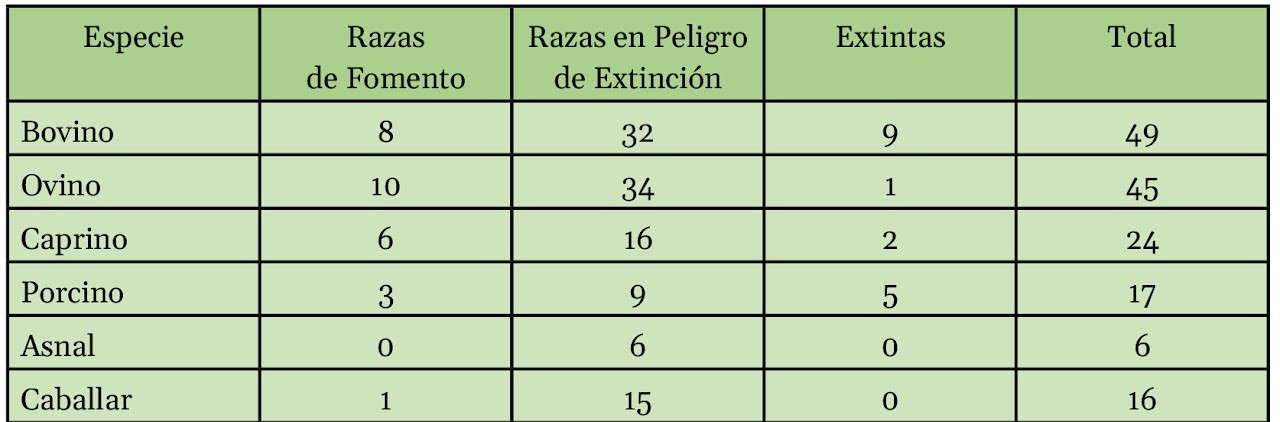

En España la ganadería extensiva ha sido una actividad preeminente a lo largo de su historia, con gran importancia económica, social y cultural, responsable de numerosos paisajes originales, que merecerían una gestión orientada, con reconocimiento de su carácter cultural y metas bien establecidas (Gómez-Sal, 2017). Aún es considerable la diversidad ganadera que ha llegado hasta nuestros días, si bien en su mayor parte en un estado de gran amenaza (MAPA, 2019).

No hay constancia exacta de cuándo se formaron las distintas razas autóctonas españolas, aunque ya desde la Edad Media existe información sobre la importancia económica de algunas de ellas, como es el caso de la oveja Merina. Según distintas fuentes, la ganadería en España y su distribución territorial mantuvo una estructura bastante estable durante toda la Edad Moderna tras la expansión de la actividad ganadera con la Reconquista (García Sanz, 1994). En general hasta el predominio de la agricultura y ganadería industriales, los sistemas agrarios seguían un modelo tradicional, que integraba la producción de los sistemas agrícola, ganadero y forestal, para maximizar el aprovechamiento de los recursos. En realidad, se trataba en su mayor parte de sistemas mixtos agroforestales o agrosilvopastoriles, distribuidos en mosaicos y policultivos que aseguraban la persistencia de la actividad agraria, manejando a vez la diversidad de cultivos y de ganado.

Las fuentes históricas más importantes sobre ganadería como El Censo Ganadero de 1865 o el Avance sobre la Riqueza Pecuaria de España de 1891, ponen de relieve la importancia de las razas ganaderas y su eficacia para el aprovechamiento de los recursos extensivos. De hecho, las razas ganaderas autóctonas españolas fueron también reconocidas por su valor y diversidad por los visitantes internacionales (Faelli, 1932) .

A pesar de no existir datos anteriores a los mencionados, es muy probablemente una gran mayoría de estas razas tengan orígenes anteriores al siglo XIX, por lo que se puede considerar que han persistido a pesar de la dinámica transformadora del sector ganadero a lo largo del siglo XX (Figura 1), lo que respalda su papel como elemento clave para la racionalidad y coherencia de los agroecosistemas adaptados al territorio en nuestro país (Montserrat y Fillat, 1990; Gómez-Sal, 2001).

Las razas ganaderas autóctonas como solución basada en la naturaleza

Como ya hemos indicado la diversidad de las razas en España estaba hasta hace pocas décadas acoplada a la variación espacial del territorio incluyendo los principales gradientes ambientales que pueden reconocerse en el mismo. Entre estos las variaciones en productividad primaria según las condiciones climáticas, su ritmo estacional y la complejidad topográfica, fueron determinantes para seleccionar animales con capacidad de explorar territorios complejos, a veces de difícil acceso y conectar los máximos de productividad vegetal mediante largos desplazamientos. El aislamiento genético y geográfico, debido a la compartimentación del territorio común en distintas zonas, ha sido también un factor fundamental para la aparición de la diversidad de razas ganaderas que hoy conocemos. Estas características del territorio de España le convierten en un campo de observación adecuado para explorar la plasticidad adaptativa de las distintas especies ganaderas. Resultados recientes (Velado-Alonso et al., 2020) muestran la importancia de los factores mencionados en la distribución de las razas autóctonas. Por ejemplo, respecto a la diversidad de razas de vacas, es mayor en ambientes atlánticos y subhúmedos, de montaña media, un patrón acorde con la preferencia de los ancestros del ganado bovino europeo por los sistemas forestales abiertos. Por el contrario, las razas de ovejas son más numerosas en zonas del interior, incluyendo las estepas antrópicas, en las que su capacidad de desplazamiento les confiere ventajas en la búsqueda de recursos, así como enlazar zonas cuya productividad es complementaria en el tiempo.

A pesar de la riqueza que comentamos, se observa que los cambios en los sistemas de producción están afectando a los patrones de relación de las razas ganaderas con los factores ambientales. Antes de la intensificación agrícola el número de razas era mayor en las zonas de ambiente más limitante o extremo, con menor productividad vegetal, mayor estacionalidad climática y heterogeneidad del relieve, en contraste con las más escasas zonas de condiciones favorables. En el presente, por el contrario, la mayor diversidad de razas tiende a concentrarse en los sectores más productivos, dentro de su área de distribución potencial. Es como si se produjese un desacoplamiento entre la agrobiodiversidad ganadera, antes adaptada al territorio, y los factores ambientales, que en la actualidad pasarían a tener menor influencia sobre la localización efectiva de las razas. (Velado-Alonso et al., 2020). Podría decirse que, en las últimas décadas, la ganadería industrial favorece la desvinculación de la diversidad de razas ganaderas del territorio y de la población, con efectos claros en la demografía.

Otra interesante consecuencia de la antigüedad de los ajustes entre los usos humanos y la naturaleza es la constatación de que la distribución espacial de la diversidad de razas ganaderas tiene en muchos casos sinergias con la diversidad silvestre (Velado-Alonso et al., 2020 b). Existen evidencias arqueológicas de actividad ganadera en la Península Ibérica desde hace al menos 7500 años (Zeder, 2017). Además, la Península Ibérica ha estado dominada por prácticas agrícolas a lo largo el último milenio y este hecho ha determinado también en gran medida la distribución de la diversidad silvestre (López‐López et al., 2011). Es necesario recordar que el manejo ganadero basado en las razas autóctonas ha formado parte esencial de la dinámica de los ecosistemas en España, sustituyendo en gran medida las funciones de herbivoría (consumo y procesado de la biomasa vegetal) que corresponderían a los herbívoros silvestres en los ecosistemas primigenios. Numerosos hábitats de especies silvestres (tanto plantas como animales) dependían del pastoreo practicado por la ganadería extensiva.

La sustitución de este ajuste entre las distintas expresiones de la biodiversidad (domesticada, silvestre, diversidad de usos agrarios y de paisajes resultantes) no se ha realizado como consecuencia de una planificación basada en objetivos claros de desarrollo para el extenso territorio rural. Por el contrario, en el caso de la ganadería se ha caracterizado por un proceso de abandono escasamente planificado de las actividades extensivas, lo que entre otras razones ha derivado en la realidad aplastante de la llamada España vaciada. En ausencia de aprovechamientos y de población, el territorio queda, por otra parte, expuesto al peligro de los fenómenos naturales incontrolados, grandes incendios, invasión de especies exóticas, entre otros, y sus posibles efectos catastróficos.

Recuperando la función estratégica de la agrobiodiversidad ganadera

Estudios recientes muestran un patrón general de relación positiva entre la distribución espacial de la diversidad de razas ganaderas autóctonas y la de vertebrados silvestres. Aquellas zonas que han albergado una mayor diversidad de razas también han sostenido una mayor diversidad de vertebrados silvestres. Dentro de este marco general, las distintas especies ganaderas muestran relaciones matizadas con los distintos componentes de la biodiversidad de vertebrados silvestres (Velado-Alonso et al., 2020b).

Si la forma en que funciona la naturaleza es con biodiversidad, los usos agrarios sostenibles han de ser consecuentes con ello. Es necesario por tanto recuperar el papel de la diversidad pecuaria, actualizando sus funciones. Por ejemplo, en contextos donde la historia de los usos del suelo ha generado alta diversidad de razas autóctonas, mantener el pastoreo extensivo con una densidad, manejo y participación de las distintas especies, adaptado a las condiciones variables del ambiente, podría ser una actividad favorable y necesaria para determinados componentes de la biodiversidad silvestre. En consecuencia, implementar acciones de conservación integradas entre la conservación de la naturaleza y los usos agrarios, podría beneficiar a ambos tipos de diversidad, especialmente en áreas con una larga historia de usos agrícolas y ganaderos. Todo ello permitiría fomentar la conservación de la biodiversidad más allá de las áreas protegidas, incluyendo los paisajes relacionados con la ganadería extensiva, que en España ocupan cerca del 60% del territorio (EMA, 2012).

-

La recuperación y manejo de las razas ganaderas autóctonas representa un eje trasversal para enfrentar algunos de los retos ambientales y sociales de nuestro país. Podría contribuir a fijar población en el medio rural, al tiempo que asegura servicios de regulación en los ecosistemas. Entre estos, la capacidad de frenar el peligro de incendios forestales, la acumulación de Carbono en suelos bien constituidos, la biodiversidad de plantas de pastizales y prados y su efecto sobre los polinizadores, frenar la expansión de especies exóticas invasoras y, en definitiva, contribuir a mantener un espacio rural poblado, productivo y diverso

La recuperación y manejo de las razas ganaderas autóctonas representa de hecho un eje trasversal para enfrentar algunos de los retos ambientales y sociales de nuestro país. Podría contribuir a fijar población en el medio rural, al tiempo que asegura servicios de regulación en los ecosistemas. Entre estos, la capacidad de frenar el peligro de incendios forestales (los megaincendios van a requerir un manejo integrado del paisaje), la acumulación de Carbono en suelos bien constituidos, la biodiversidad de plantas de pastizales y prados y su efecto sobre los polinizadores, frenar la expansión de especies exóticas invasoras, debida, entre otras razones, a la falta de usos y al abandono de modelos agroforestales y, en definitiva, contribuir a mantener un espacio rural poblado, productivo y diverso. Todo ello sin olvidar el interés de los productos de calidad obtenidos de las razas autóctonas y sobre los que debería haber algún tipo de certificación de buenas prácticas que los vinculase a razas, objetivos de gestión y paisajes concretos. Por otra parte, un buen número de razas siguen cumpliendo funciones especializadas, como la tracción animal, extracción de madera, ocio, mascotas y manifestaciones culturales, que sin duda pueden desarrollarse.

La adopción de una perspectiva holística, que incluya aspectos no solo económicos, sino también ecológicos, sociales y culturales, con especial atención a cómo se organizan los sistemas de producción, aspecto del que, en mayor medida, depende la sostenibilidad de los usos humanos, es una tarea que no se debe posponer. Sistemas de producción coherentes con las posibilidades que ofrecen los ecosistemas deberán incluir el manejo de las razas autóctonas, por su capacidad adaptativa y como herramienta para desarrollar soluciones basadas en la naturaleza. Para ello, sería necesario mantener una visión amplia respecto a los servicios ecosistémicos que pueden proveer, incluyendo las relaciones positivas entre los dos componentes de la biodiversidad (silvestre y domestica) que han sido referidas en este trabajo.

-

Bibliografía