El mar Mediterráneo es uno de los más ricos en biodiversidad, en él coexisten alrededor de 17 000 especies de las que un 28% son endémicas

Alfredo García de Vinuesa

El mar Mediterráneo es uno de los más ricos en biodiversidad, en él coexisten alrededor de 17 000 especies de las que un 28% son endémicas

Alfredo García de Vinuesa

El hombre ha tenido, desde la práctica totalidad de su existencia, una estrecha relación con el mar, del cual ha extraído, por medio de la pesca y la recolección, animales y vegetales que han formado parte fundamental de su alimentación. Concretamente, a lo largo de la costa mediterránea que baña la Península Ibérica, aún se conservan registros acerca de la actividad pesquera que tuvo lugar en tiempo de fenicios, cartagineses o romanos. Hoy en día, la pesca en el mar está considerada una de las fuentes principales de proteínas, es un importante pilar de la economía y forma parte intrínseca de la cultura de las poblaciones costeras (Lloret 2010; Depellegrin et al., 2019). Con el tiempo, el uso tradicional que el hombre ha hecho del mar Mediterráneo como fuente de alimentos, ha ido ampliándose hacia otros usos, debido a la introducción en sus costas de multitud de actividades sociales y lúdicas, como la práctica de deportes acuáticos (surf, buceo, kayak, etc.) Estos nuevos usos proporcionan importantes beneficios físicos y psíquicos para el hombre y junto con la cultura y la gastronomía mediterráneas, atraen a multitud de turistas, lo que se traduce en importantes beneficios económicos para sus poblaciones costeras (Carreño y Lloret 2020).

Hasta el día de hoy, el hombre sigue encontrando nuevos usos que darle al mar. En las últimas décadas, el avance de la oceanografía, la medicina y la farmacología, ha conseguido hallar en los ecosistemas marinos un enorme potencial para la producción de sustancias que, gracias a sus propiedades bioactivas, pueden servir para el desarrollo de medicamentos con los que combatir enfermedades de preocupación global, como las de origen canceroso, bacteriano, fúngico, hipertensivo o vírico, entre otras (por ejemplo: Haug et al., 2002; Abdel-Lateff et al., 2019). Al conjunto de las especies que contienen estas sustancias bioactivas es al que conocemos como “la farmacia del mar”.

En el mar Mediterráneo coexisten alrededor de 17 000 especies con un alto grado de endemismo (Bianchi 2007; Coll et al., 2010). Una alta biodiversidad, en comparación con otros mares y océanos, que hace del Mediterráneo un lugar idóneo para la búsqueda de especies que produzcan sustancias bioactivas. Un ejemplo de ello es el caso de aplidin, un medicamento antivírico en pruebas, elaborado a partir de plitidepsina, una sustancia bioactiva hallada en una ascidia (Aplidium albicans) que se encuentra en el litoral balear y que ha demostrado en sus resultados preliminares una alta eficacia para combatir la Covid-19, la pandemia más importante que ha sufrido la humanidad en los últimos cien años. Este nuevo uso del mar Mediterráneo, como “farmacia marina”, nos da una razón más para la protección de su biodiversidad versidad frente a impactos a los que se ve expuesto hoy en día, como la explotación pesquera.

Debido al significativo aumento de la población mundial durante el siglo XX y el comienzo del siglo XXI, la demanda de alimentos de origen marino se ha incrementado significativamente. Gracias a los avances técnicos, como la introducción del motor de explosión y las mejoras de los artes pesqueros, los barcos han conseguido cubrir mayores distancias y llegar a explotar ecosistemas situados a mayores profundidades. En este contexto, la biomasa de especies pescadas se mantuvo en aumento hasta la década de los Noventa, cuando empezó a disminuir hasta día de hoy (Pontecorvo y Schrank 2014), debido a que los ecosistemas ya no son capaces de producir lo suficiente para contrarrestar lo extraído. Esto es lo que se conoce como sobreexplotación pesquera y es la situación en la que se encuentran, actualmente, más del 75% de las pesquerías a nivel mundial (FAO 2018). A día de hoy, el mar Mediterráneo está considerado una de las zonas con mayores niveles de sobreexplotación pesquera del planeta, lo cual pone en serio peligro a muchas de las especies que este mar sustenta.

La insostenible presión pesquera que sufren actualmente los ecosistemas marinos mediterráneos, junto con otros impactos antropogénicos, como el cambio climático, la contaminación o la invasión de especies, está produciendo pérdida de biodiversidad. Esto podría direccionarnos a la pérdida de gran parte de los bienes y servicios que este mar nos brinda, entre los que encontramos “la farmacia del mar”.

El científico Alfredo García de Vinuesa junto a pescadores trabajando de manera conjunta en la caracterización de la captura del arrastre © García de Vinuesa

El principio activo obtenido del tunicado marino mediterráneo, resulta prometedor para luchar contra la Covid-19 © PharmaMar

Gran parte de las especies marinas que desarrollan a lo largo de su vida moléculas con propiedades bioactivas (antitumorales, antivíricas, antibacterianas, etc.) se han encontrado hasta ahora en el ambiente bentónico, lo que significa que viven en estrecha relación con el fondo marino (Uriz et al., 2017). Algunas de ellas, como ciertas ascidias y corales blandos, son especies sésiles, que viven adheridas al sustrato marino. Otras presentan cierto grado de movilidad, como algunas estrellas de mar y crustáceos que andan sobre el fondo. También, peces como la pintarroja o el rape o cefalópodos como la sepia, pese a tener posibilidad de natación, pasan gran parte de su vida semienterrados o en contacto directo con el sedimento marino. Debido a su estrecha relación con el fondo marino, todos estos animales tienen en común que además de poseer moléculas bioactivas están afectados por el impacto de la pesca de arrastre, la modalidad pesquera considerada, a día de hoy, la más dañina para los fondos marinos (García-de-Vinuesa et al., 2021).

La pesca de arrastre se lleva a cabo arrastrando por el fondo marino un arte pesquero sujeto mediante dos cabos al barco. Este arte está formado por una red que queda abierta horizontalmente gracias a la hidrodinámica de dos pesados componentes metálicos llamados “puertas” y verticalmente gracias al lastre de plomo de la parte inferior de la boca del arte (por donde entra la captura en la red) y a las boyas sujetas a la parte superior de dicha boca. Al ser arrastrado por el fondo, el arrastre captura todas las especies (comerciales y no comerciales) que encuentra en los primeros metros sobre el sedimento y bajo los primeros centímetros de este, por lo que está considerado como un arte de pesca muy poco selectivo. Debido a sus características, la pesca de arrastre produce en los hábitats un fuerte impacto físico y biológico, que tiene efectos como degradación física del fondo, aumento de la turbidez en el agua o pérdida de diversidad y de abundancia de especies. A día de hoy, la pesca de arrastre sigue llevándose a cabo a lo largo de toda la costa mediterránea y su gestión es motivo de polémica entre pescadores, administración y científicos, que buscan soluciones para conservar los ecosistemas marinos, llevando a cabo una explotación sostenible de los mismos, que evite a su vez, la desaparición de este sector pesquero (García-de-Vinuesa 2021).

Amanecer a la salida del puerto de una barca de pesca de arrastre © García de Vinuesa

Debido a su alto impacto sobre los fondos marinos, la pesca de arrastre está sujeta a ciertas regulaciones en el Mediterráneo europeo. Está prohibida a menos de cincuenta metros y a más de mil metros de profundidad y sobre ciertos hábitats bentónicos como los coralígenos, ya que debido a su lento crecimiento son especialmente vulnerables al impacto del arrastre y están considerados un recurso no renovable, debido a su lento crecimiento ((CE) nº 1967/2006). También existen restricciones respecto a la talla mínima de algunas especies comerciales, como por ejemplo la merluza o la cigala. Además, en España, la pesca de arrastre está sujeta a vedas temporales (1 o 2 meses al año) y restricciones horarias, con una duración máxima diaria de doce horas.

Actualmente esta cantidad de horas está siendo progresivamente reducida por las autoridades europeas, que han previsto una reducción de hasta un 40% entre 2020 y 2025. Por desgracia, la normativa actual es insuficiente para la protección y conservación de muchos hábitats marinos mediterráneos frente al impacto de la pesca de arrastre, ya que muchos están situados entre los cincuenta y mil metros de profundidad y poseen multitud de especies no comerciales, entre las que encontramos a muchas de las pertenecientes a nuestra “farmacia del mar”, sobre las que no existe ningún tipo de regulación para su explotación, por lo que son devueltas al mar tras recibir el impacto de la pesca de arrastre, en forma de descarte (García-de-Vinuesa et al., 2021). Además, actualmente, la prohibición expresa de la pesca de arrastre sobre ciertos hábitats vulnerables no se respeta por los pescadores, y la administración es incapaz de hacerla respetar, debido a que existe una tremenda falta de información acerca de la localización de estos hábitats en el Mediterráneo y a que el control de las actividades en alta mar es tremendamente complejo. En este contexto, la realidad a la que nos enfrentamos es que sigue produciéndose una importante pérdida de diversidad debido a la degradación que la pesca de arrastre produce sobre los hábitats mediterráneos, poniendo en peligro la subsistencia de multitud de especies, entre las que se encuentran especies con moléculas bioactivas que podrían desaparecer antes de que se llegue a investigar sobre su uso para el tratamiento de enfermedades.

El coral blando, Alcyonium palmatum, está emparentado con especies que presentan moléculas con potencial antifúngico y antimicrobiana

Captura de un arrastrero, en la que se puede observar la falta de selectividad del arte © García de Vinuesa

El descarte es la acción de devolver al mar especies tras ser pescadas, debida fundamentalmente a su falta de valor comercial, su talla pequeña (tallas ilegales) o su mal estado. La pesca de arrastre es la modalidad pesquera que genera mayor cantidad de descartes, debido a su bajo grado de selectividad, llegando este en ocasiones a superar el 50% del peso total de la captura (García-de-Vinuesa et al., 2018). Para entender esta baja selectividad con un símil terrestre, sería como si para cazar los conejos escondidos en un bosque, también cazáramos los ciervos, los jabalíes, los lobos y, además, arrancáramos los árboles a nuestro paso.

La política pesquera común europea pretende reducir los descartes al mínimo posible. Entre las políticas implantadas en los últimos años, destaca la de obligación de desembarque, que prohíbe el descarte de especies comerciales bajo su talla mínima legal, obligando a los pescadores a llevarlas hasta puerto sin poder obtener beneficio económico de ello (EU Reg., 1380/, 2013). La intención de esta normativa es que los pescadores eviten pescar los individuos pequeños de las especies comerciales, por el trabajo extra que les supondría tener que llevarlos hasta puerto. Sin embargo, esta normativa parece poco útil, debido a que no existe ningún control sobre las actividades de descarte en alta mar, de modo que muchos pescadores siguen descartando tal y como se ha hecho siempre. Además, esta obligación de desembarque no afecta a multitud de especies no comerciales entre las que como hemos dicho, se encuentra gran parte de nuestra “farmacia del mar” mediterránea, que siguen sin tener una regulación que controle su forma de explotación. La política pesquera común también alienta a la investigación e implementación de nuevas tecnologías en los artes de pesca que reduzcan los descartes. Sin embargo, hasta el momento estas mejoras técnicas han sido direccionadas en la mayoría de las ocasiones a la disminución de la captura de juveniles de las principales especies comerciales, como la merluza, dejando de nuevo de lado a las especies no comerciales.

Para disminuir la cantidad de descartes de especies no comerciales, Europa invita a buscarles una utilidad, bien introduciendo nuevos hábitos de consumo alimenticio o bien dándoles otros usos, entre los que podría hallarse su uso para el desarrollo de medicamentos. Es en este punto, en el aprovechamiento de los descartes donde podríamos encontrar un problema para la conservación de las especies pertenecientes a la “farmacia del mar”, si no se gestiona de manera adecuada. El hecho de que existan sustancias bioactivas dentro de los descartes de la pesca de arrastre que pueden ser utilizadas en farmacología para el desarrollo de medicamentos, “a priori”, debería ser una buena noticia, puesto que podría suponer un mejor aprovechamiento de los recursos marinos. Sin embargo, hay especies y hábitats que podrían no soportar ciertos niveles de explotación pesquera, debido a su alta vulnerabilidad a la pesca de arrastre. Por este motivo, antes de abrir la veda a la explotación del descarte con el fin de producir diferentes tipos de fármacos, se debe valorar si esta es la forma adecuada de explotación sobre los hábitats y especies que se pretenden explotar (Carreño y Lloret 2021; Garcia-de-Vinuesa et al., 2021). Por ejemplo, la explotación con arrastre de la pintarroja (Scyliorhinus canicula), una especie de tiburón muy abundante del descarte en el Mediterráneo, que presenta moléculas bioactivas con propiedades antitumorales, antioxidantes y antihipertensivas y que podemos valorar como poco vulnerable al arrastre debido a sus rasgos biológicos específicos, podría ser apropiada siempre que se llevara a cabo de manera controlada y sobre un hábitat poco vulnerable al arrastre, como por ejemplo un fondo de fango. Por otro lado, una especie sésil (que vive pegada al sustrato) como la mano de muerto (el coral blando-Alcyonium palmatum), que está emparentada con especies que presentan moléculas con potencial antifúngico y antimicrobiano, no sería adecuada para este tipo de explotación, ya que es altamente vulnerable al impacto del arrastre, y aún sería más incorrecta su explotación si estuviera situada en un hábitat vulnerable, como puede serlo un fondo de coralígeno.

Equinodermos, familia de estrellas y erizos de mar, pertenecientes al descarte de la pesca de arrastre © García de Vinuesa

Tiburón gato, Scyliorhinus canicula, especie muy abundante del descarte en el Mediterráneo, que presenta moléculas bioactivas con propiedades antitumorales, antioxidantes y antihipertensivas © CSIC

Varias especies con potencial bioactivo perteneciente al descarte. tiburón gato (Scyliorhinus canicula), estrella de mar (Astropecten irregularis) y ascidia (Diazona violacea) © García de Vinuesa

Cangrejo ermitaño (Dardanus arrosor) típico del descarte de la pesca de arrastre © García de Vinuesa

Como hemos visto, gran parte de las medidas de gestión de la pesca de arrastre llevada a cabo en el mar Mediterráneo están direccionadas al mantenimiento de poblaciones de especies comerciales y no tienen en cuenta el resto del hábitat. Esta clase de gestión solo puede resultar útil aplicada a pesquerías muy selectivas, todo lo contrario a la pesca de arrastre. El impacto que produce el arrastre sobre las especies no comerciales, en forma de pérdida de diversidad y abundancia, también afecta negativamente de manera indirecta a especies comerciales debido a relaciones interespecíficas, como las tróficas (alimentación). En definitiva, es imposible preservar solo una parte del ecosistema sin preservar el conjunto del mismo. Por este motivo, es fundamental que los ecosistemas afectados por la pesca de arrastre se gestionen de manera integral o dicho de otra manera que se haga una gestión de la pesca basada en el ecosistema. Así, además de proteger los recursos alimenticios, protegemos otros bienes y servicios que el ecosistema puede ofrecernos, como las moléculas bioactivas de las especies que componen la “farmacia del mar”. Algunas de las figuras de gestión que actualmente se aplican para la protección integral de los ecosistemas afectados por la pesca, son las áreas marinas protegidas, donde la actividad pesquera puede ser prohibida o limitada o las vedas temporales de pesca. pesca. A la hora de seleccionar la forma adecuada de gestión hay que tener en cuenta que los hábitats marinos tienen características concretas que los diferencian entre sí, como su localización, el tipo de sustrato o la comunidad animal y vegetal. Estas características hacen a los hábitats más o menos vulnerables a los impactos naturales o antropogénicos a los que están expuestos, por lo que las medidas de gestión tomadas para cada hábitat también deben tener sus propias características basadas en la capacidad de cada hábitat para soportar el impacto, lo que se conoce como su capacidad de resiliencia (Garcia de Vinuesa 2021).

Desde Europa hace ya algunos años que se alienta a llevar a cabo una gestión de la pesca basada en el ecosistema y no solo en las especies comerciales. Sin embargo, poco ha calado este mensaje a nivel global, ya que a día de hoy menos de 2% de las pesquerías aplican este tipo de gestión integral del ecosistema (Skern-Mauritzen et al., 2016). Además, para poder ser aplicada, este tipo de gestión precisa superar varias barreras previamente, como la falta de información acerca de la localización de los hábitats, su capacidad de resiliencia a la pesca o la falta de cumplimiento por algunos pescadores de las normativas en vigor. Hasta que llegue el momento en que superemos estas barreras y seamos capaces de aplicar una gestión pesquera basada en los ecosistemas, debería regir el principio de precaución sobre esta actividad, con el que a falta de suficiente evidencia científica que corrobore cuáles son los niveles de impacto pesquero que puede soportar cada hábitat en particular, se tomen medidas suficientemente restrictivas para asegurar su conservación.

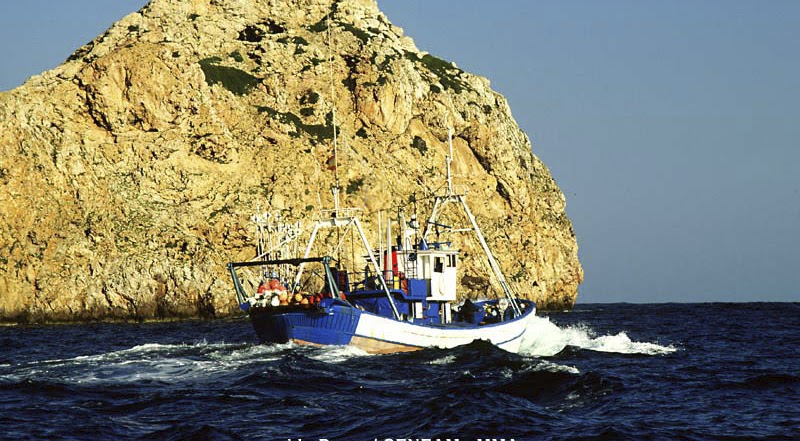

Arrastrero navegando con acantilado marino al lado Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera © J.L. Perea CENEAM / MMA

En el contexto actual, de un alto grado de sobreexplotación de las pesquerías mediterráneas y de la implementación de nuevas normativas de reducción de esfuerzo pesquero, un gran número de pescadores se han visto obligados a dejar su actividad. Por este motivo, no es raro encontrar en los puertos pesqueros barcos que están siendo desguazados y una actividad pesquera decreciente, por lo que cada vez más pescadores demandan de manera activa la ayuda de científicos y administración en aras de una mejora de la situación actual de la industria pesquera en el Mediterráneo español.

Los pescadores, al ser los principales usuarios de gran parte de los ecosistemas del Mediterráneo, conforman con ellos lo que denominamos un socioecosistema, sobre el que además poseen un enorme conocimiento, gracias a su dilatada experiencia laboral en el mar. Este conocimiento podría ser muy valioso a la hora de ampliar la actual información que se tiene sobre los hábitats marinos del Mediterráneo. Por ejemplo, para localizar hábitats concretos y conocer su estado de conservación tras años de explotación pesquera. Además, hay que tener en cuenta que los costes para llevar a cabo un cartografiado de los hábitats marinos de las costas mediterráneas mediante prospección oceanográfica podrían ser inasumibles para la administración a corto plazo. Por estos motivos, una de las necesidades más acuciantes para científicos y administración es la ayuda de los pescadores para la conservación de los hábitats marinos del Mediterráneo.

Aunque la mentalidad de los usuarios (pescadores y otros) del medio marino está cambiando, direccionándose poco a poco hacía el respeto y la conservación de los bienes y servicios que el mar nos brinda, aún existe cierto grado de incumplimiento de las normativas actuales. Esto puede ser explicado en parte por “la tragedia de los bienes comunes” descrita ya por Hardin en 1968. Este es un principio sociológico que viene a decir básicamente que cuando un bien es común nadie lo siente como propio, por lo que nadie se preocupa de cuidarlo. Es precisamente esta percepción de los usuarios acerca de la no pertenencia de los bienes y servicios del mar la que debe cambiar, modificando el enfoque actual de la gestión del medio marino hacia un enfoque que implique a estos usuarios en la toma de decisiones, con el fin de aumentar su grado de implicación en el cumplimiento de las normativas. En este sentido, un enfoque que ha obtenido unos resultados excelentes en la mejora de la gestión de la pesca en el Mediterráneo español es el de la cogestión.

La cogestión es un sistema que involucra a todos los usuarios de un recurso en la toma de decisiones acerca de su gestión. En el caso concreto de la pesca, se debe tomar en cuenta al menos a los pescadores, puesto que son los principales usuarios del recurso, a la administración, ya que es quién ostenta el poder ejecutivo, a la sociedad civil, representada por ejemplo por Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), puesto que los recursos marinos son un bien común de toda la sociedad, y a los científicos, ya que se precisará de datos empíricos que puedan guiar la toma de decisiones. Un ejemplo de un sistema de cogestión exitoso en España se da en Cataluña, donde los pescadores de sonso, un pequeño pez comercial que suele servirse en fritura, llevan varios años involucrados en este tipo de gestión con unos resultados excelentes. Ha mejorado el estado de conservación del recurso pesquero (sonso) y han aumentado de manera significativa sus beneficios económicos, reduciendo la presión sobre el ecosistema mediante una reducción del esfuerzo pesquero, lo que además viene acompañado de una importante reducción de la jornada laboral (Lleonart et al., 2014). Este, el de la cooperación entre distintos sectores sociales en la cogestión, es sin duda el futuro de la gestión pesquera, y debería ser trasladada al resto de las modalidades pesqueras, como la pesca de arrastre, a menor tiempo posible para disminuir la actual degradación del medio marino.

Por último, hay que tener en cuenta que existe una enorme falta de conocimiento de la población general acerca de los hábitats marinos mediterráneos, ya que estos son menos accesibles que otros como los terrestres. Y dentro de ellos, los que se encuentran a mayor profundidad, como los afectados por la pesca de arrastre, aún son más desconocidos. En este sentido, se debe hacer un esfuerzo conjunto desde varios ámbitos, como el científico o el de los medios de comunicación, para dar a conocer el patrimonio natural subacuático del mar Mediterráneo y los bienes y servicios que este puede ofrecer, como las especies marinas con alto potencial para la investigación farmacéutica en el tratamiento de enfermedades, así como los peligros a los que está expuesto. De esta manera podría ser la propia sociedad la que presione en la toma de decisiones de la administración, direccionándola hacia la conservación de los hábitats marinos mediterráneos, antes de que su estado de degradación sea irreversible.

Abdel-Lateff, A., Alarif, W.M., Alburae, N.A., Algandaby, M.M., 2019. Alcyonium octocorals: Potential source of diverse bioactive terpenoids. Molecules 24. https://doi.org/10.3390/molecules24071370

Bianchi, C.N., 2007. Biodiversity issues for the forthcoming tropical Mediterranean Sea. Hydrobiologia 580, 7–21. https://doi. org/10.1007/s10750-006-0469-5

Carreño, A., Gascon, M., Vert, C., 2020. The Beneficial Effects of Short-Term Exposure to Scuba Diving on Human Mental Health. International Journal of Environmental Research and Public Health. 17, 7238; doi:10.3390/ijerph17197238

Carreño, A., Lloret, J., 2021. The vulnerability of fish and macroinvertebrate species with bioactive potential in a Mediterranean marine protected area. Aquat. Conserv. Mar. Freshw. Ecosyst. 31, 1334–1345. https://doi.org/10.1002/aqc.3498

Coll, M., Piroddi, C., Steenbeek, J., Kaschner, K., Lasram, F.B.R., Aguzzi, J., Ballesteros, E., Bianchi, C.N., Corbera, J., Dailianis, T., Danovaro, R., Estrada, M., Froglia, C., Galil, B.S., Gasol, J.M., Gertwage, R., Gil, J., Guilhaumon, F., Kesner-Reyes, K., Kitsos, M.S., Koukouras, A., Lampadariou, N., Laxamana, E., de la Cuadra, C.M.L.F., Lotze, H.K., Martin, D., Mouillot, D., Oro, D., Raicevich, S., Rius-Barile, J., Saiz-Salinas, J.I., Vicente, C.S., Somot, S., Templado, J., Turon, X., Vafidis, D., Villanueva, R., Voultsiadou, E., 2010. The biodiversity of the Mediterranean Sea: Estimates, patterns, and threats. PLoS One 5. https://doi. org/10.1371/journal.pone.0011842

Depellegrin, D., Venier, C., Kyriazi, Z., Vassilopoulou, V., Castellani, C., Ramieri, E., Bocci, M., Fernandez, J., Barbanti, A., 2019. Exploring Multi-Use potentials in the Euro-Mediterranean sea space. Sci. Total Environ. 653, 612–629. https://doi. org/10.1016/j.scitotenv.2018.10.308

European Commision 2006 Council regularion (EC) No 1967 /2006 of 21 December 2006 concerning management measures for the sustainable explotation of fishery resources in the Mediterranean Sea, amending Refulation (EEC) No 2847/93 and repealing regulation (EC) No 1626/94, Official Journal of the European Union, L167/19

European Commision 2013. Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council of 11th of December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No. 1954/2003 and (EC) and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No. 2371/2002, (EC) No 639/2004 and Council Decision (EC) No. 2004/585/EC. Off. J. European Union 254: 22-61.

FAO, 2018. El estado de la pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro 36.

García-De-Vinuesa, A., Sola, I., Quattrocchi, F., Maynou, F., Demestre, M., 2018. Linking trawl fleet dynamics and the spatial distribution of exploited species can help to avoid unwanted catches: The case of the NW mediterranean fishing grounds. Sci. Mar. 82. https://doi.org/10.3989/scimar.04755.17A

García-de-Vinuesa, A. Evaluación de la Vulnerabilidad y del Estado de Conservación de Ecosistemas Marinos Bentónicos Especialmente Productivos del Mediterráneo Frente al Impacto de la Pesca de Arrastre, Para Impulsar su Correcta Gestión. Ph.D. Thesis, Universidad de Barcelona, Barcelona, Spain 2010

García-de-Vinuesa, A., Demestre, M., Carreño, A., Lloret, J., 2021. The Bioactive Potential of Trawl Discard: Case Study from a Crinoid Bed Off Blanes (North-Western Mediterranean). Mar. Drugs 19, 83. https://doi.org/10.3390/md19020083

Hardin G. 1968. The Tragedy of the Commons. Science 162 (3859): 1243- 1248

Haug, T., Kjuul, A.K., Stensvåg, K., Sandsdalen, E., Styrvold, O.B., 2002. Antibacterial activity in four marine crustacean decapods. Fish Shellfish Immunol. 12, 371–385. https://doi. org/10.1006/fsim.2001.0378

Lleonart, J., Demestre, M., Martín, P., Rodón, J., Sainz-Trápaga, S., Sánchez, P., Segarra, I., Tudela, S., 2014. The co-management of the sand eel fishery of Catalonia (NW Mediterranean): the story of a process. Sci. Mar. 78, 87–93. https://doi.org/10.3989/ scimar.04027.25a

Lloret, J., 2010. Human health benefits supplied by Mediterranean marine biodiversity. Mar. Pollut. Bull. 60, 1640–1646. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2010.07.034

Pontecorvo, G., Schrank, W.E., 2014. The continued decline in the world catch of marine fish. Mar. Policy 44, 117–119. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2013.08.016

Skern-Mauritzen, M., Ottersen, G., Handegard, N. O., Huse, G., Dingsør, G. E., Stenseth, N. C., and Kjesbu, O. S. 2016. Ecosystem processes are rarely included in tactical fisheries management. Fish and Fisheris, 17: 165–17

Uriz, M.J., Martin, D., Turon, X., Ballasteros, E., Hughes, R., Acebal, C., 1991. An approach to the ecological significance of chemically mediated bioactivity in Mediterranean benthic communities. Mar. Ecol. Prog. Ser. 70, 175–188. https://doi. org/10.3354/meps070175