Imagen térmica de la primera casa pasiva de Nueva York en una noche de invierno con 11ºC bajo cero

Marta Olazabal

Imagen térmica de la primera casa pasiva de Nueva York en una noche de invierno con 11ºC bajo cero

Marta Olazabal

La adaptación al cambio climático representa uno de los retos más importantes a los que se ha enfrentado la humanidad. No se trata solo de un reto tecnológico o económico, sino también de un reto humanitario y social. Estamos ante un desafío que ya afecta de manera desigual a los diferentes grupos de población y a distintos sectores, infraestructuras y territorios. Por ejemplo, según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente1 , las pérdidas económicas debidas a fenómenos meteorológicos extremos y relacionados con el clima en España desde 1980 a 2019 sumaron 45 329 millones de euros, y solo el 26 % de las mismas estaban aseguradas. En Reino Unido, donde las pérdidas alcanzaron 53 605 millones de euros, el porcentaje asegurado era del 70 %, mientras que en países como Grecia, Hungría, Romania o Lituania se situaba entre el 1 y el 2 %.

Así como los impactos del cambio climático son diferentes entre territorios, también los instrumentos de adaptación y recuperación se tienen que acomodar a las condiciones, capacidades y a los recursos locales. Se habla de que, mientras la mitigación es global (la reducción de emisiones tiene aplicación y beneficios universales), la adaptación es un proceso local, pero no por ello la responsabilidad de la acción recae únicamente en los actores locales o regionales. La adaptación requiere promover una acción y coordinación multinivel, pública y privada.

Se entiende como “adaptación al cambio climático en los sistemas humanos” al proceso de ajuste al clima que “trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas”3 . Ésta es una definición certera pero también ambigua, como veremos, propuesta en su último informe por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC). Mediante esta definición, todo tipo de ajuste llevado a cabo por cualquier persona, sistema u organización privada o pública, se considera adaptación, independientemente de si esta actuación es justa, equitativa o de si produce o producirá unos costes sociales, económicos o ecológicos elevados o inabordables para los sistemas afectados por el proceso de adaptación. En unos meses se publicará el nuevo informe de evaluación del Grupo de Trabajo de Adaptación del IPCC (el sexto desde 1990). En este informe, adquieren más importancia las posibles consecuencias negativas de la adaptación al cambio climático, proceso conocido como maladaptación, y la necesidad de integrar la adaptación en procesos de transición justos y sostenibles.

Intuitivamente, la adaptación ya se implementa desde una aproximación muy amplia, que muchas veces se interpreta como sostenibilidad o desarrollo, debido a la búsqueda, precisamente, de co-beneficios para la salud, el bienestar, la economía o los ecosistemas. Esto es, sobre todo, tangible a nivel urbano, donde las medidas de adaptación comprenden, por ejemplo, intervenciones muy populares de integración de infraestructura verde en la trama urbana. Integrar la naturaleza en la ciudad genera indudables beneficios para la salud física y mental, para la economía y para la ecología urbana. Aunque este proceso de rehabilitación urbana mejora la calidad de los barrios, también es necesario tener en cuenta posibles efectos negativos como el desplazamiento de residentes por otros de rentas más altas, debido al aumento de los precios en las zonas intervenidas, fenómeno conocido como “gentrificación”4 . En cualquier caso, este tipo de medidas conocidas como soluciones basadas en la naturaleza, están en su máximo apogeo debido a la facilidad de transferencia (de replicar prácticas y emular diseños e intervenciones) y también debido al aumento general de la calidad de vida urbana. Sin embargo, en su mayoría se implementan sin una base adecuada de conocimiento sobre la “cantidad” de adaptación que conseguirán generar.

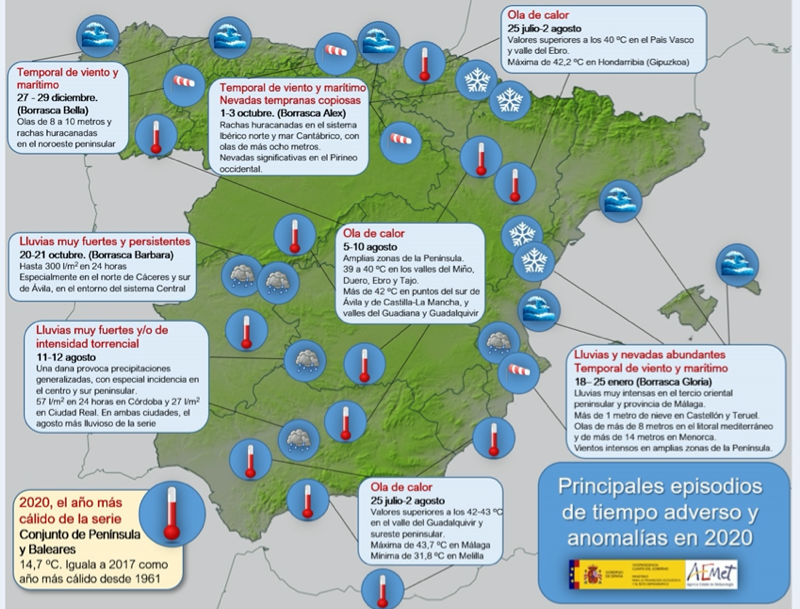

Principales episodios de tiempo adverso en 2020 por lugar de ocurrencia. Fuente: Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (2021)5 .

Otro ejemplo muy ilustrativo es el aislamiento de edificios. Recientemente, por fin, se ha comenzado a dar más importancia a la naturaleza holística de la acción climática mediante la integración, por ejemplo, de la adaptación en los programas locales de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Aislar edificios no solo produce beneficios para la reducción del gasto energético general y, en consecuencia, de las emisiones asociadas, si no también proporciona temperaturas más estables en los interiores que ayudan a aumentar la capacidad de adaptación a cambios de temperaturas en el exterior y también, en consecuencia, a reducir el gasto energético que supondría hacer frente a estas variaciones de temperatura.

Pero, ¿cuánto riesgo climático reducimos a través de este tipo de intervenciones?

Si bien la adaptación requiere procesos graduales de integración de criterios climáticos en el diseño de nuestras ciudades, nuestras viviendas, nuestros espacios públicos y los procesos urbanos en general, probablemente, el aspecto más importante y más diferenciador de la adaptación es la incertidumbre y el riesgo asociado a los eventos climáticos extremos.

Aunque la ciencia empieza a avanzar en la determinación de la contribución del cambio climático en la ocurrencia o magnitud de un determinado evento extremo (por ejemplo, una determinada ola de frio), es difícil en general atribuir fenómenos extremos aislados al cambio climático. Al igual que el tiempo de un día en una localidad no describe el clima de esa región, un solo evento extremo no representa el proceso gradual de cambio climático que estamos experimentando a nivel global. Lo que popularmente usamos para describir el cambio climático, es el cambio gradual en las series históricas de parámetros como la temperatura del aire y del agua del mar, los cambios en la precipitación, u otros parámetros como la subida del nivel del mar. Por ejemplo, las temperaturas en las principales ciudades españolas aumentaron 0,73ºC entre 1893 y 20206 , habiendo diferencias entre ciudades y gran contraste con las zonas rurales.

Pero el incremento gradual en la magnitud y en la frecuencia de los eventos meteorológicos extremos, como las precipitaciones intensas, los vendavales, los periodos de sequía, las olas de calor y de frío o las mareas meteorológicas, también describen el cambio climático. Por ejemplo, según la evaluación del informe “Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España” (2020)7 , a finales de siglo, los daños por inundación permanente por subida del nivel del mar en la costa cantábrica podrían alcanzar entre 1 000 y 8 000 millones de euros, que representa entre el 0,05 y el 0,6 % del PIB (2008) de cada provincia, pero estos daños podrían llegar a duplicarse si se consideran los eventos meteorológicos extremos.

Daños a la infraestructura portuaria de Zarautz (Gipuzkoa) durante los eventos extremos costeros en febrero de 2014. © Asier Aranzadi

Cubierta verde en edificios urbanos

Estudios recientes8 indican que las ciudades españolas se preparan para diversidad de impactos climáticos como resultado de las observaciones y los escenarios de cómo los riesgos climáticos podrían evolucionar en las próximas décadas. Es importante diferenciar las amenazas climáticas (olas de calor, subida del nivel del mar…) de sus impactos, ya que a menudo se confunden y esto lleva a muchos errores de comunicación, de planificación y de gestión9 . En ciudades, por ejemplo, los impactos de los fenómenos climáticos mencionados antes, pueden resultar en: daños a infraestructuras (por inundaciones, vendavales, intrusión salina o inestabilidad térmica), erosión y retroceso de la línea de costa o márgenes fluviales, daños en la habitabilidad de los edificios, incremento de gastos de mantenimiento, pérdida de biodiversidad, de funcionalidades y de valores de los ecosistemas, contaminación ambiental, daños personales, daños sobre la salud o perdida de bienes materiales, aumento de desigualdades sociales y económicas, pérdidas en la economía local, pérdidas de empleo y muchos otros. Estos impactos pueden surgir de manera gradual o como resultado de eventos extremos con cada vez más frecuencia y magnitud.

Por lo tanto, no solamente el reto reside en integrar gradualmente criterios climáticos en la gestión, diseño y modelos de vida de nuestras ciudades, sino también en invertir y en gestionar recursos y capacidades locales para que nuestras ciudades se enfrenten de la manera más exitosa posible a los fenómenos extremos, teniendo en cuenta que nunca podremos reducir el 100 % del riesgo frente a fenómenos extremos concretos.

No es fácil gestionar la incertidumbre climática, aunque tenemos experiencia en la planificación de nuestras ciudades bajo escenarios cambiantes. Es habitual en áreas urbanas planificar teniendo en cuenta las proyecciones de población o los cambios en el mercado, en la oferta y demanda. Es habitual también apostar por un determinado modelo urbanístico para atraer inversiones privadas o públicas que generen sostenibilidad urbana. No es tan habitual, en cambio, estar preparados para crisis económicas, ecológicas o sanitarias, pero sí desarrollar planes de emergencia y tener a disposición técnicos locales o regionales responsables de su revisión, monitorización y ejecución. Es precisamente en estas capacidades en las que nos tenemos que apoyar para preparar nuestras ciudades a los eventos climáticos extremos.

Un caso muy ilustrativo de cómo históricamente se ha sabido gestionar la incertidumbre son las barreras del Támesis y del Hull en Londres (Reino Unido). Estas barreras se construyeron durante los 80. En su diseño, se estimó que sería necesario cerrar estas barreras una vez cada 6 años. Ya entonces, aunque no se habían integrado parámetros climáticos en las simulaciones, se consideraba que los daños potenciales de un fenómeno costero extremo eran demasiado grandes, aunque la probabilidad de ocurrencia fuese pequeña. Hoy en día la efectividad de estas barreras está más que probada. Solamente durante los eventos costeros extremos en febrero del 2014, estas barreras se cerraron decenas de veces, evitando daños por valor de millones de libras.

Moderno barrio sostenible en Almere, Holanda (izquierda). Huerto urbano en Barcelona (arriba)

Pero no solo las grandes infraestructuras ayudan a prepararse contra los eventos extremos. Barcelona, mediante su Plan Clima (2018-2030), ha ideado una red de refugios climáticos usando la infraestructura existente a lo largo de la ciudad para que puedan ser utilizados como espacios de protección para la ciudadanía que lo necesite durante los episodios de temperaturas extremas, en concreto, olas de calor. Ya se han puesto en marcha varios de ellos, en escuelas y centros públicos. Y es que, en Barcelona se espera que, si no se implementan medidas de mitigación suficientes, a finales de siglo pueda haber hasta 4-5 olas de calor al año (más de 33,1ºC durante tres días consecutivos o más)10.

La coordinación multinivel es importante cuando hablamos de eventos climáticos extremos. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, dispone de un sistema de alerta temprana que opera a través del Plan de Vigilancia y Control de los Efectos de las Olas de Calor 202111. Dependiendo de la observación y predicción de temperaturas proporcionados por AEMET, se activan alertas asociadas a determinados niveles de riesgo dirigidas a diferentes agentes de interés como la Red de Asistencia Sanitaria y a las diferentes Instituciones responsables de la intervención (Servicios sociales, Ayuntamientos y otras Consejerías), también incluyendo, según el nivel de riesgo, a profesionales sanitarios, servicios sociales, residencias, instituciones deportivas o protección civil, así como intervenciones directas sobre la población vulnerable. También se emite diariamente un boletín de información sobre olas de calor, como parte del proceso de información ambiental. Hay mucha evidencia a nivel global de la alta efectividad de los sistemas de alerta temprana en la reducción de morbilidad y mortalidad por eventos de temperaturas extremos. Es una medida imprescindible y paralela a cualquier medida de intervención directa en el diseño urbano o en los cambios de hábitos de la población.

Por último, cerrando esta selección de ejemplos, es preciso subrayar la importancia de los marcos regulatorios y de la gobernanza climática multinivel. En muchos casos, la intervención en suelo urbano no solo depende de los agentes locales, sino también de los marcos regulatorios a otros niveles. En este ámbito hay mucho que avanzar ya que son pocos los casos en los que se estén integrando criterios climáticos en los instrumentos de planificación multinivel. Un ejemplo pionero es la adaptación del Plan Territorial Sectorial del Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco al Cambio Climático12, ahora en revisión. En el avance publicado, se plantean, por ejemplo, medidas adaptativas para distintos casos (ámbitos desarrollados, regeneración urbana, nuevos desarrollos urbanos…) teniendo en cuenta la capacidad de intervención en cada caso, pero siempre, también, el incremento del nivel del mar por cambio climático asociado al escenario más desfavorable (RCP 8.5) en el año 2100.

Es difícil hacerse a la idea del reto multinivel al que nos enfrentamos sin ejemplos concretos, como los anteriores, que nos ayuden a ir creando un imaginario de sociedaden la que el cambio climático sea considerado un criterio más entre los que deben tenerse en cuenta a la hora de tomar cualquier tipo de decisión que afecte a las áreas urbanas. La adaptación al cambio climático nos exige actuar ya, e integrar sin demora el clima como un factor de incertidumbre decisivo a la hora de gestionar las ciudades. Pero no debemos olvidar que, aunque durante décadas (incluso siglos) hemos desarrollado capacidades importantes para gestionar la resiliencia, estamos aún aprendiendo cómo hacerlo de manera efectiva, porque estamos ante niveles de antropización coyunturales en nuestros territorios. El alto nivel de urbanización del territorio y la concentración de población, bienes e infraestructuras en nuestras ciudades requiere intervención directa sobre el diseño urbano, pero también desarrollar e innovar en instrumentos regulatorios, económicos y de gestión multinivel. Para esto, la coordinación entre agentes privados y públicos a todos los niveles es imprescindible.

1 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/impacts-of-extreme-w

2 Abadie, L. M., Sainz de Murieta, E., & Galarraga, I. (2020). The Costs of Sea-Level Rise: Coastal Adaptation Investments vs. Inaction in Iberian Coastal Cities. Water, 12(4), 1220. https://doi.org/10.3390/w12041220

3 IPCC, 2014: Anexo II: Glosario [Mach, K.J., S. Planton y C. von Stechow (eds.)]. En: Cambio climático 2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo principal de redacción, R.K. Pachauri y L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Ginebra, Suiza, págs. 127-141.

4 Rice, J. L., Cohen, D. A., Long, J., & Jurjevich, J. R. (2020). Contradictions of the Climate-Friendly City: New Perspectives on Eco-Gentrification and Housing Justice. International Journal of Urban and Regional Research, 44(1), 145–165. https://doi.org/10.1111/1468-2427.12740

5 Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (2021). Informe sobre el estado del clima de España 2020. Agencia Estatal de Meteorología. Madrid, España. http:// www.aemet.es/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_estudios/publicaciones/detalles/informe_ estado_clima

6 Observatorio Sostenibilidad (2021). Aumento temperaturas por ciudades en España 1893-2020. https://www. observatoriosostenibilidad.com/2021/09/11/aumento-de-las-temperaturas-en-las-ciudades/

7 Sainz De Murieta (2020) Impactos del cambio climático en las costas. En Sanz, M. J., & Galan, E. (eds.). Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España. Oficina Española de Cambio Climático. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

8 Olazabal, M., & Gopegui, M. R. de. (2020). ¿Para qué impactos climáticos se preparan las ciudades españolas? Ekonomiaz: Revista vasca de economía, 97, 212–239.

9 McPhillips, L. E., Chang, H., Chester, M. V., Depietri, Y., Friedman, E., Grimm, N. B., Kominoski, J. S., McPhearson, T., Méndez-Lázaro, P., Rosi, E. J., & Shafiei Shiva, J. (2018). Defining Extreme Events: A Cross-Disciplinary Review. Earth’s Future, 6(3), 441–455. https://doi.org/10.1002/2017EF000686

10 Plan Clima (2018-2030) https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/es/

11 Vigilancia y control de los efectos de las olas de calor 2021. Plan de respuesta ante los riesgos. https://www.comunidad. madrid/sites/default/files/doc/sanidad/calo/plan_de_vigilancia_y_control_efectos_olas_de_calor_2021.pdf