Oleaje provocado por fuertes vientos en la costa cántabra

Rubén del Campo, Beatriz Hervella

Área de Información Meteorológica y Climatológica. Portavoces de AEMET

M. Yolanda Luna

Coordinadora del Centro de Formación de AEMET

Oleaje provocado por fuertes vientos en la costa cántabra

Rubén del Campo, Beatriz Hervella

Área de Información Meteorológica y Climatológica. Portavoces de AEMET

M. Yolanda Luna

Coordinadora del Centro de Formación de AEMET

Desde que nació, en 1977, Lucía ha pasado, en general, menos frío que sus padres y, por supuesto, que sus abuelos. En sus 44 años de vida, todos los meses, salvo uno, han tenido una temperatura superior al promedio del siglo XX a escala global. Conforme ha ido creciendo se ha acostumbrado a dejar de renovar el armario con el cambio de estación porque la ropa de invierno apenas ocupa sitio ya, o a utilizar paraguas porque cada vez llueve menos y cuando lo hace, arrecia: prefiere el chubasquero. Echa de menos el crujir del césped blanco, cubierto de helada, al salir de casa por las mañanas. Cuando nació su hija Zoe en julio de 2017, en plena ola de calor, no se imaginaba que tres años y medio después estrenaría su primer trineo en Madrid con Filomena. Su padre, que vive en Toledo, acaba de comentarle sorprendido por WhatsApp cómo su ciudad ha batido, el año pasado, todos los records: volumen de nieve, frío, calor y lluvia acumulada en 24 horas. Lucía no puede evitar pensar que lo que ella ha vivido hasta ahora no le ha supuesto un reto excesivo, pero ¿y Zoe? ¿Está preparada para lidiar con esta nueva realidad? ¿Se están acelerando los fenómenos extremos o solo es una sensación suya?...

Quienes trabajamos en meteorología/climatología tenemos clara la respuesta. Trataremos de detallarla, sin aburrir ni abrumar, pues no queremos causar desidia, de la manera más objetiva posible.

Las consecuencias del cambio climático son ya visibles en España y lo ya observado sirve para dar respuesta a Lucía: en líneas generales, los fenómenos extremos ya están aumentando en frecuencia y severidad en España. Vamos a analizar punto por punto lo sucedido porque hay excepciones y porque estudiarlo, además, nos ofrece una oportunidad única de comprender, en toda su complejidad, qué nos espera en el futuro; lo observado supone una pequeña ventana al futuro y una guía para comprender emocionalmente en qué se traduce la fría racionalidad de los datos.

Dentro de las consecuencias tangibles más estudiadas del cambio climático en la actualidad podemos describir el comportamiento de los extremos térmicos.

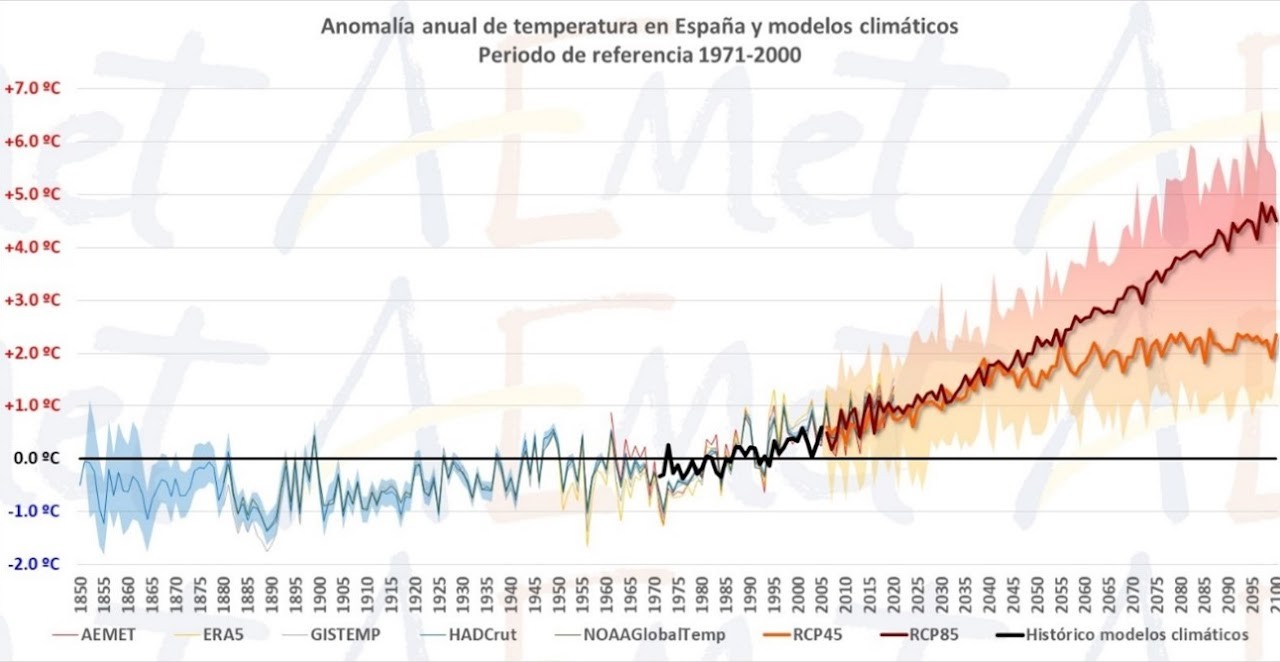

En 2020 la temperatura media en España se estima que habría aumentado 1,7°C desde la época preindustrial (entendida como tal la segunda mitad del siglo XIX) y la mayor parte de este aumento de la temperatura se ha producido en los últimos 60 años; desde entonces, cada década ha sido más cálida que la anterior. Y un país más cálido supone extremos térmicos inevitablemente más cálidos.

Los veranos son más cálidos actualmente en España. Ocho de los diez veranos con la temperatura media más alta se han registrado en el siglo XXI y, cuatro de ellos, en los últimos nueve años; se trata, además, de veranos más largos: según un estudio del climatólogo César Rodríguez Ballesteros(1), la estación estival se está extendiendo claramente hacia la primavera y, un poco menos, hacia el otoño. Se puede afirmar que un verano actual dura entre cinco y seis semanas más que un verano de los años 80.

Centrándonos en los episodios de calor extremo, entre 1975 y 2020 se registraron en España 63 olas de calor, de las que 24 ocurrieron en la década de 2011 a 2020. Es decir, dos de cada cinco olas de calor acaecidas en nuestro país en los últimos 45 años han tenido lugar en la década pasada. En ese decenio, el número de olas de calor fue el doble que el registrado en cada una de las décadas anteriores.

Atendiendo al número de días bajo situación de ola de calor en nuestro país, nos encontramos con que en la década comprendida entre 2011 y 2020 hubo un promedio de catorce jornadas cada verano, mientras que en cada una de las tres décadas anteriores la media fue de seis días por verano. Así pues, concluimos que las olas de calor en España se han duplicado en la última década con respecto a las anteriores.

Dos de las tres olas de calor más intensas en España se han vivido en los dos últimos años (junio de 2019 y verano de 2021). Si nos referimos a su duración, la más prolongada tuvo lugar en julio de 2015, mientras que la que afectó a mayor extensión de territorio fue la de agosto de 2012. Hay que destacar, también, que hemos visto olas de calor cada vez más tempranas en fechas recientes.

No solo las temperaturas máximas son extremadamente altas cuando se producen olas de calor. Las temperaturas mínimas, es decir, los valores más bajos registrados en el transcurso de un día, también aumentan notablemente. En este sentido, hablamos de «noche tropical» cuando la temperatura mínima en un lugar determinado es igual o superior a 20°C. En Madrid, el número de noches tropicales de los últimos treinta años duplica al de los treinta años previos; Barcelona prácticamente lo triplica y Valencia lo cuadruplica. Hay que tener en cuenta que no solo el calentamiento global está detrás del aumento de las temperaturas en las grandes ciudades. También influye en zonas costeras el calentamiento del agua del mar y el propio crecimiento de las ciudades asociado a la expansión urbanística de mediados y finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, que ha propiciado el fenómeno conocido como «isla de calor urbana». Si hablamos de «noches tórridas», en las que los termómetros se mantienen por encima de los 25°C durante toda la jornada, éstas se han multiplicado por 10 desde el año 1984 en las 10 capitales españolas más pobladas, lo que afecta a cerca de 9 000 000 de personas (aproximadamente una quinta parte de la población de nuestro país).

Figura 2: Evolución del número anual de noches tórridas para el conjunto de las 10 capitales españolas más pobladas desde el año 1984. Fuente: AEMET (3)

Que los termómetros alcancen valores cada vez más elevados no significa, ni mucho menos, que no tengamos que enfrentarnos a episodios muy adversos asociados a las bajas temperaturas, como olas de frío o nevadas intensas. Todos tenemos muy presentes en nuestra mente la borrasca Filomena. En promedio, España vivió cerca de ocho días cada invierno bajo situación de ola de frío entre 1975 y 2010. En la década de 2011 a 2020, esa cifra se redujo a la mitad: cuatro días al año. No han desaparecido los días extremadamente fríos en nuestro territorio, pero ciertamente la tendencia es decreciente.

En cuanto a la evolución observada para las precipitaciones, estudios recientes(4) señalan que para el conjunto del suroeste europeo no hay una tendencia clara desde finales del siglo XIX o comienzos del XX hasta nuestros días. Si por algo se caracteriza el clima de nuestro país, es por su gran variabilidad interanual en lo que a precipitaciones se refiere. Históricamente se han alternado períodos muy lluviosos (como, por ejemplo, las décadas de los años 50 y 60 del siglo XX) con otros más secos (años 40 del mismo siglo o década de 2010). No obstante, pese a esa falta de tendencia en cuanto a la evolución de las precipitaciones atribuible al cambio climático antropogénico en el suroeste de Europa, sí que se observa cierto descenso en las precipitaciones en el sur de la Península Ibérica. Además, otros estudios han evidenciado que en el tercio meridional peninsular los períodos secos se han incrementado en las últimas décadas. El IPCC, en su Sexto Informe, considera probable que el cambio climático antropogénico haya tenido que ver en una menor disponibilidad de agua (sequía agrícola y ecológica) en la región mediterránea en las últimas décadas.

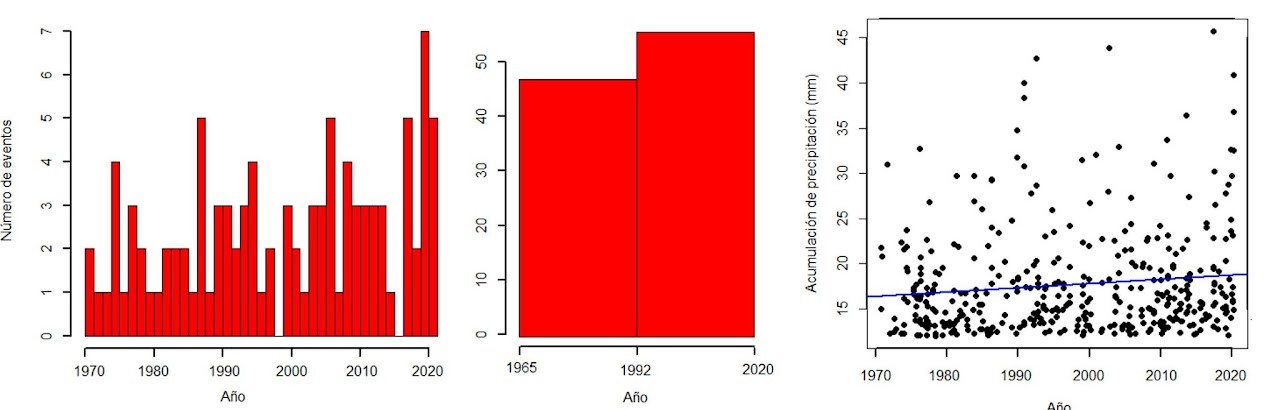

Figura 3: A la izquierda y en el centro, histogramas de precipitación por encima del percentil 99,5 (que representa los episodios más extremos) para la precipitación sobre el conjunto de estaciones. A la derecha, la evolución temporal de la precipitación de eventos que superan el percentil 98 junto a una recta de regresión lineal ajustada a los datos. © Autor: Peio Oria (AEMET

Figura 4: Todas las fuentes de datos coinciden en el incremento de las temperaturas. La línea negra indica el incremento previsto por los modelos climáticos entre 1971 y 2005. También se muestran las proyecciones. Fuente: Informe sobre el estado del clima de España 2020, AEMET(9)

También se ha observado un incremento estadísticamente significativo de las precipitaciones en los días más lluviosos del año en las regiones mediterráneas de la Península y Baleares (5). Estas zonas, que han sido históricamente las más afectadas por las inundaciones y riadas asociadas a ‘gotas frías’ o danas, reciben actualmente un 19 % más de precipitación en los episodios de lluvias torrenciales que en los años 60. Pero no solo aumenta la intensidad de la lluvia en este tipo de episodios extremos, sino que también se ha observado un incremento de la frecuencia con la que se producen, especialmente en la pasada década. Ambas tendencias, tanto la del incremento de la frecuencia como la de la intensidad de los episodios de lluvias extremas, también se nota en otras áreas de la Península Ibérica (6), aunque no de manera tan clara como en el Mediterráneo. Para el conjunto de la región mediterránea, no obstante, el IPCC considera que la disparidad de resultados obtenidos en diferentes estudios no permite concluir si estas precipitaciones intensas han ido a más o no.

Por lo comentado hasta ahora, podemos concluir que parece que, aunque llueve ‘lo mismo’ que antes, comienza a hacerlo de forma diferente. Y en este sentido, el catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona Javier Martín Vide (7), señala que los patrones estacionales de precipitaciones también han cambiado en algunas zonas de España: el máximo de lluvias otoñales se está desplazando hacia el interior de la Península desde el Mediterráneo, en dirección oeste, desplazando a la primavera como estación más lluviosa del año en la parte oriental de las dos mesetas y cuenca del Ebro.

En las zonas afectadas por gotas frías aumenta la intensidad y la frecuencia de las lluvias

Por lo comentado hasta ahora, podemos concluir que parece que, aunque llueve ‘lo mismo’ que antes, comienza a hacerlo de forma diferente. Y en este sentido, el catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona Javier Martín Vide(7), señala que los patrones estacionales de precipitaciones también han cambiado en algunas zonas de España: el máximo de lluvias otoñales se está desplazando hacia el interior de la Península desde el Mediterráneo, en dirección oeste, desplazando a la primavera como estación más lluviosa del año en la parte oriental de las dos mesetas y cuenca del Ebro.

Estos cambios también tienen su reflejo en la aridez del terreno. Si entre 1961 y 1990 las zonas de clima árido y semiárido ocupaban un 6,5 % de nuestro territorio, entre 1981 y 2010 aumentaron hasta cerca del 13 % de la superficie, con un incremento más significativo en el sureste peninsular, meseta sur y cuenca del Ebro.

El aumento de las temperaturas también tiene otra consecuencia importante, como es la desaparición de las masas de hielo a escala global. Nuestro país no escapa a esta tendencia y es sabido que los glaciares del Pirineo están retrocediendo. Un reciente informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro(8) ponía de manifiesto que el glaciar de La Madaleta, en el Pirineo aragonés, ha perdido dos terceras partes de su extensión en los últimos treinta años.

La temperatura del agua del mar es un factor que hay que tener muy en cuenta en un país con casi 8 000 km de costa. Actúa como un termorregulador de primera magnitud. De hecho, se estima que a nivel global, los océanos almacenan alrededor del 90 % de la energía extra acumulada en el sistema climático por la mayor concentración de gases de efecto invernadero. Dada la gran inercia térmica del agua, las superficies de las masas de agua se han calentado menos que los continentes. No obstante, ese calentamiento, aunque menor, puede liberarse en forma de grandes tempestades: el calor procedente de los océanos cálidos tropicales sirve como combustible para la formación de huracanes, pero también puede ayudar u actuar como germen, en nuestras latitudes, a episodios de lluvias más violentos. En las aguas marítimas circundantes a España se observa un incremento de la temperatura superficial cifrado en torno a 0,5°C desde 1950, y los dos años con la temperatura del agua del mar más alta han sido muy recientes: 2017 y 2020.

Imagen de Madrid tras el temporal Filomena © ESA

En España aumentan las enfermedades infecciosas transmitidas por mosquitos © CENEAM

Hasta aquí, hemos hablado de fenómenos observados: el cambio climático ya está entre nosotros, y ha llegado para quedarse. Aunque el grado de adversidad de los fenómenos asociados dependerá de lo capaces que seamos como sociedad de revertir la situación reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y la manera en que consigamos adaptarnos a la nueva realidad climática, dos cosas parecen claras a finales de 2021 en lo que a proyecciones climáticas se refiere: en primer lugar, que los modelos climáticos han sido capaces de reproducir con una aceptable exactitud los cambios observados en las últimas décadas del siglo XX y comienzos del siglo XXI. En segundo lugar, que todos los escenarios son muy similares hasta aproximadamente 2050, aunque existe una gran divergencia para la segunda mitad de siglo. Y si los modelos climáticos han demostrado solvencia para proyectar la evolución del clima en las décadas pasadas, ¿por qué no habrían de tenerla de cara al futuro?

Basaremos nuestras proyecciones en las conclusiones del 6º informe del Grupo de Trabajo I del IPCC(10) para la región mediterránea (comprende a los países ribereños con el Mediterráneo del sur de Europa, Oriente Próximo y norte de África), un horizonte a medio plazo (mediados de siglo XXI), un escenario de emisiones moderado (SSP2 – 4.5) y tomando en general como referencia el período 1981-2010.

Para mediados de siglo, se estima que la temperatura media de la región mediterránea aumentará alrededor de 1,9°C, lo que supone una aceleración de la tasa de calentamiento actual. Las temperaturas máximas y medias estivales de mediados de siglo serán en promedio unos 2,4°C superiores a las actuales. Para entender qué supone este dato, el verano de 2003, con más de 70000 muertes en Europa atribuidas a la ola de calor, fue ‘solo’ 1,9°C más cálido de lo normal. Con el calentamiento previsto, un verano normal de mediados de siglo será significativamente más cálido que el más caluroso que hayamos tenido que afrontar hasta ahora y el verano de 2003 será considerado frío a mediados de siglo. De hecho, para el conjunto de la región mediterránea, el número de días con temperaturas máximas superiores a 40°C podría incrementarse en una semana; pero en algunos puntos del sur peninsular ese aumento podría llegar a diez días.

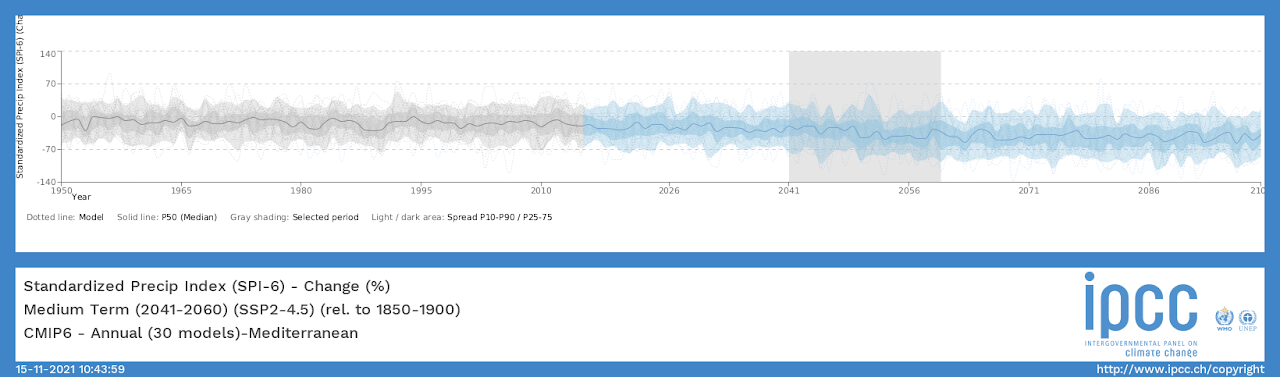

En lo que a las precipitaciones se refiere, si nos centramos en la cantidad total anual, se espera para la región mediterránea en su conjunto un descenso de alrededor del 9 %, aunque en el extremo sur de la Península Ibérica la caída podría ser mayor y acercarse al 15 %.

Se estima también una prolongación de los períodos secos, que podrían durar anualmente 9 días más, y que en nuestro territorio se notaría sobre todo en el sureste peninsular, área mediterránea y Baleares. Estos períodos secos más largos, ¿serán también más intensos? Para valorar este aspecto, el IPCC utiliza el índice SPI (Standard Index Precipitation) a seis meses, que evalúa cuánto se desvían las precipitaciones de la media en ese período temporal. Los valores significativos se interpretan como déficit de precipitaciones. Pues bien: el índice SPI experimentará un descenso de en torno al 33 % a mediados de siglo, así que además de padecer períodos secos más largos, las sequías serán más intensas.

Finalmente, el IPCC también subraya que los días con mayor precipitación (aquellos en los que se registran lluvias torrenciales) también podrían ser ‘más’ lluviosos en la región mediterránea. En un escenario intermedio de emisiones, estos días podrían dejar casi un 5 % más de precipitación a mediados de siglo que respecto al clima no alterado por la emisión de gases de efecto invernadero. No obstante, hay que destacar que de cara al futuro existe mucha incertidumbre a este respecto.

En resumen, podemos hablar de una región mediterránea (en la que se incluyen la Península Ibérica y Baleares) más cálida y seca a mediados de siglo y en la que las lluvias torrenciales serán más intensas cuando se produzcan y en síntesis, un país más árido con menor disponibilidad de agua. Además, hay que destacar que estas proyecciones se basan en un escenario moderado de emisiones. A mayores emisiones, nuestros descendientes tendrán que enfrentarse a un clima más hostil, y en nuestras manos está poder evitar, si acaso en parte, esa mayor hostilidad climática.

Figura 5: Variación, en porcentaje, del índice SPI (Standard Precipitation Index) en la región mediterránea suponiendo el escenario de emisiones SSP2-4.5. La zona sombreada señala el período 2041-2060. Fuente: Atlas Interactivo del Sexto Informe del Grupo de Trabajo I del IPCC.

Si bien el cambio climático refiere, en sentido estricto, al campo de la meteorología y la climatología, sus efectos resuenan por todo el planeta y afectan, de manera transversal, a casi cualquier área.

En 2016 Ángela Merkel declaraba que “No es exagerado decir que la lucha contra el cambio climático es una cuestión de supervivencia”, y es que el cambio climático es ante todo y sobre todo un problema de salud. En 2019 se estimó que en España morían 1 300 personas al año por olas de calor y 1 050 por olas de frío(11), fundamentalmente por el empeoramiento de enfermedades previas existentes de carácter respiratorio y cardiovascular. Además, en nuestro país se desarrollan ya nuevas enfermedades infecciosas como la malaria, la fiebre del Nilo Occidental, el zika, el chikungunya o la fiebre amarilla porque los vectores de estas enfermedades encuentran ahora hábitats adecuados en España para desarrollarse como consecuencia de las variaciones en los patrones climáticos. Los refugiados climáticos triplican actualmente a los generados por conflicto o guerras, y previsiblemente la situación se complicará puesto que el cambio climático pondrá en riesgo nuestro capital hídrico y nuestra capacidad de producción agrícola y ganadera, al tiempo que aumentará la superficie quemada, favoreciendo la aridez de un terreno ya estresado en esa dirección.

Lidiar con las consecuencias presentes y futuras del cambio climático, reforzar nuestra resiliencia, reducir nuestra vulnerabilidad, al tiempo que buscamos soluciones al problema, suponen uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad. Tenemos, por tanto, una doble tarea que debemos realizar de forma simultánea: adaptación y mitigación. Puede parecer abrumador, pero lo cierto es que contamos cada vez con más ayuda.

En junio de 2021 cayeron en España más de 50.000 rayos en 24 horas

El glaciar La Madaleta ha perdido gran parte de su extensión

Sabemos, por encuestas recientes, que la sociedad se muestra cada vez más preocupada por el cambio climático y cada vez más dispuesta a incrementar su compromiso en la reducción de los gases de efecto invernadero, que es en síntesis la base de la mitigación. Una sociedad más madura podrá aprovechar los nuevos espacios de gobernabilidad ciudadana que previsiblemente se van a abrir y que, en relación al cambio climático, tan buenos resultados han dado en otros países europeos con la adopción de medidas eficaces de mitigación que se superpondrán a las ya existentes.

Aún estamos a tiempo de enfrentar y reducir las consecuencias del cambio climático, pero debemos entender que trabajamos a futuro; la cantidad de gases de efecto invernadero emitida es tal, y su tiempo de permanencia en la atmósfera es tan elevado, que la reducción de emisiones solo supondrá escenarios futuros menos adversos que si no hacemos nada. Y debemos trabajar con rapidez, porque el cambio climático impacta no solo por las alteraciones climáticas que produce; lo hace por la velocidad del cambio que pone a prueba nuestra capacidad de adaptación.

Justamente en relación a la adaptación, los continuos avances en el campo de la meteorología y climatología están demostrando ser herramientas clave al anticiparnos nuestros potenciales futuros. Las continuas mejoras en supercomputación, un mayor número de observaciones, modelos de predicción más ajustados y por tanto mejores pronósticos y sistemas de alerta temprana unidos a un mayor compromiso por la divulgación y educación ambiental redundan en un claro beneficio en la reducción de riesgos y vulnerabilidades.

El cambio climático es una dura prueba; supone un reto adaptativo al que tenemos que enfrentarnos como sociedad. Pero la inteligencia siempre se ha entendido como capacidad de adaptación. Tenemos ahora una oportunidad única de demostrar que somos realmente inteligentes.

El área mediterránea padecerá periodos secos más largos y las sequías serán más intensas

1 “¿Son los veranos en España cada vez más largos?” César Rguez. Ballesteros, blog “Clima en Mapas”. https://climaenmapas.blogspot.com/p/durverano.html

2 “Olas de calor en España desde 1975”. AEMET.

3 “El calor como nueva normalidad”, sección de información de la web de AEMET. http://www.aemet.es/es/noticias/2019/12/Rueda_prensa_invierno_2019

4 “Long-termprecipitation in SouthwesternEuropereveals no cleartrendatributabletoanthropogenicforcing” Peña-Angulo et al. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab9c4f

5 “¿Está aumentando la frecuencia o la intensidad de las precipitaciones extremas en el Mediterráneo?” Peio Oria, blog de AEMET. https://aemetblog.es/2021/05/02/esta-aumentando-la-frecuencia-o-la-intensidad-de-las-precipitaciones-extremas-en-el-mediterraneo/

6 “¿Se están volviendo más frecuentes e intensos los grandes temporales de precipitación en la Península Ibérica?” Peio Oria, blog de AEMET. https://aemetblog.es/2021/10/13/ se-estan-volviendo-mas-frecuentes-o-intensos-los-grandes-temporales-de-precipitacion-en-la-peninsula-iberica/

7 “¿Ha cambiado el reparto estacional de la lluvia en España? Javier Martín Vide, Blog Iagua. https://www.iagua.es/ blogs/javier-martin-vide/ha-cambiado-reparto-estacional-lluvia-espana

8 “Treinta años de estudio del balance anual del glaciar de La Madaleta (Huesca)”, web Conf. Hidrográfica del Ebro. http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=66993

9 “Informe Anual del estado del clima de España 2020”. AEMET. http://www.aemet.es/es/conocermas/recursos_en_ linea/publicaciones_y_estudios/publicaciones/detalles/ informe_estado_clima

10 “AR6 Climate Change 2021: ThePhysicalScience basis”. IPCC. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#FullReport

11 Mortality attributable to high temperatures over the 2021–2050 and 2051–2100 time horizons in Spain: Adaptation and economicestimate. J. Díaz,M. Sáez, R. Carmona, I.J. Mirón, M.A. Barceló, M.Y. Luna, C. Linares. Environmental Research 172 (2019) 475–485. Mortality attributable to high temperatures over the 2021–2050 and 2051–2100 time horizons in Spain: Adaptation and economicestimate - ScienceDirect