José Manuel Moreno

La nueva gestión del incendio forestal ante el cambio climático

En un contexto de calentamiento global, hay que determinar cuáles son los ecosistemas más vulnerables y planificar una estrategia de anticipación a las consecuencias más indeseadas de los incendios, conociendo el posible efecto del fuego y la respuesta de los ecosistemas. Pero el objetivo no debe centrarse en disminuir la superficie quemada, sino en controlar los riesgos ocasionados por el fuego, minimizando los daños sobre los valores y recursos humanos y ecológicos. Apagar todos los incendios, a cualquier coste, puede no ser útil desde el punto de vista ecológico, ni rentable. Este artículo analiza las perspectivas de la gestión de los incendios forestales ante la realidad del cambio climático.

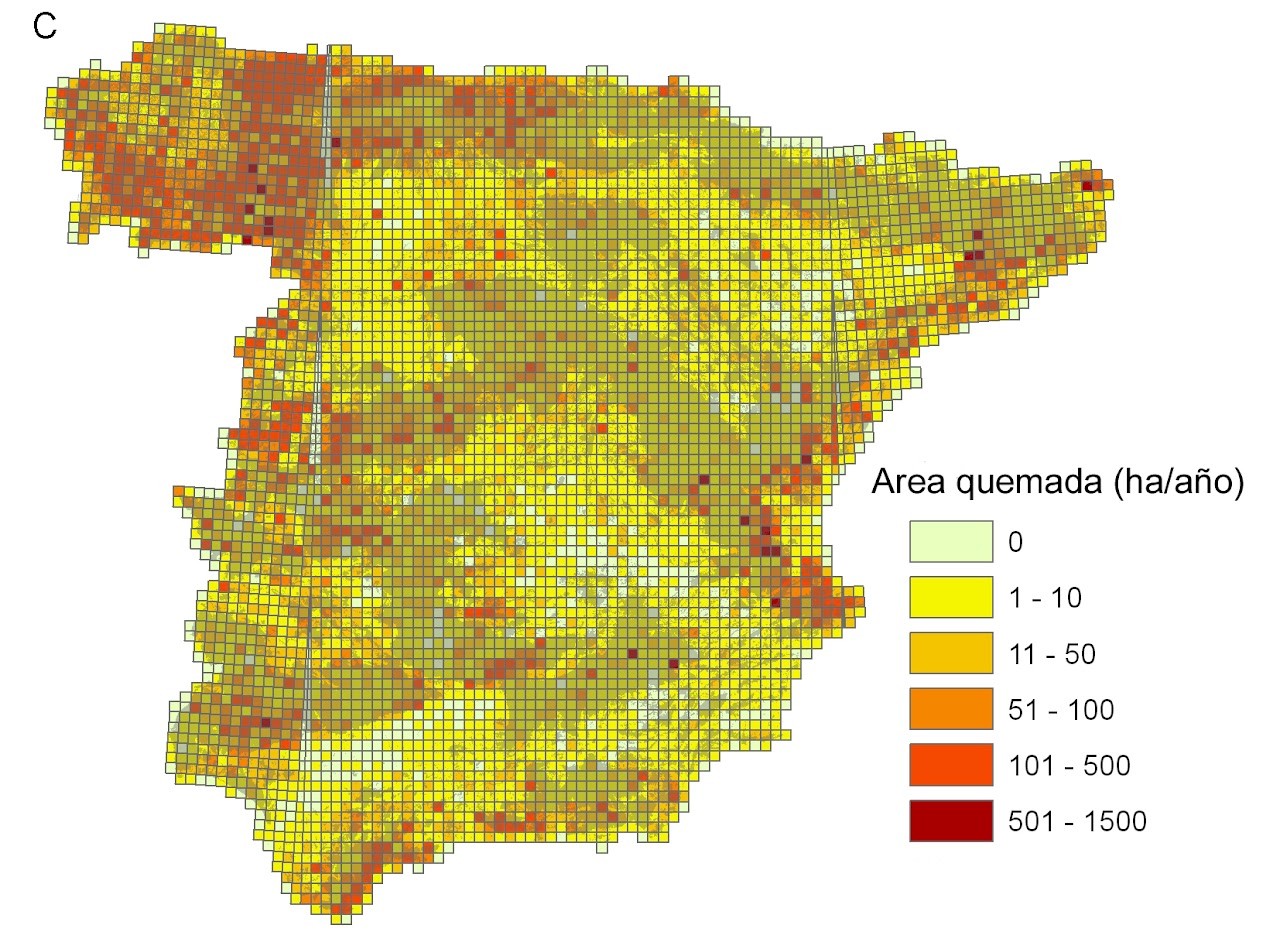

España es un país de incendios forestales. Durante el medio siglo trascurrido entre 1970 y 2019 se registraron 12.194 incendios cada año, que afectaron a un promedio de 154.422 ha. Los incendios se distribuyen por todo el país, pero son más abundantes en Galicia, Levante, Sistema Central y sierras béticas. En general, son más frecuentes en las zonas de montaña (fig. 1). Es también frecuente que afecten repetidamente a una misma zona, quemándose una y otra vez en un tiempo demasiado corto, habiendo llegado a darse en algunas zonas hasta tres o cuatro incendios en el curso de los últimos 40 o 50 años, tiempo insuficiente para que el ecosistema pueda recuperarse.

La mayor parte de los incendios afectan a poca superficie; muchos de ellos apenas superan el nivel de conato (<1 ha) (63,3%), otros son pequeños (1-5 ha) (24,2 %), los medianos (5 a 50 ha) solo son un 10,3%, los grandes (50 a 500 ha) apenas un 2% y los muy grandes (>500 ha) solo unas décimas porcentuales. La importancia de los incendios en términos de superficie quemada está en relación inversa a su tamaño: los conatos apenas suponen un 2 % del total quemado cada año, los pequeños un 7,2 %, los medianos un 20 %, los grandes un 33 % y los muy grandes un 39 %. Los incendios ocurren mayoritariamente en verano, siendo los meses de julio y agosto los que concentran alrededor de tres cuartas partes de la superficie quemada. Además, suele haber un segundo pico de incendios en primavera, aunque mucho menor que el estival. En las provincias del norte peninsular suelen ser frecuentes también en invierno, por las suradas que traen viento seco y cálido a la región. La mayoría de los incendios tienen un origen humano, siendo los ocasionados por rayos apenas un 5 % del total, aunque en algunas zonas pueden ser llegar a ser relevantes (1).

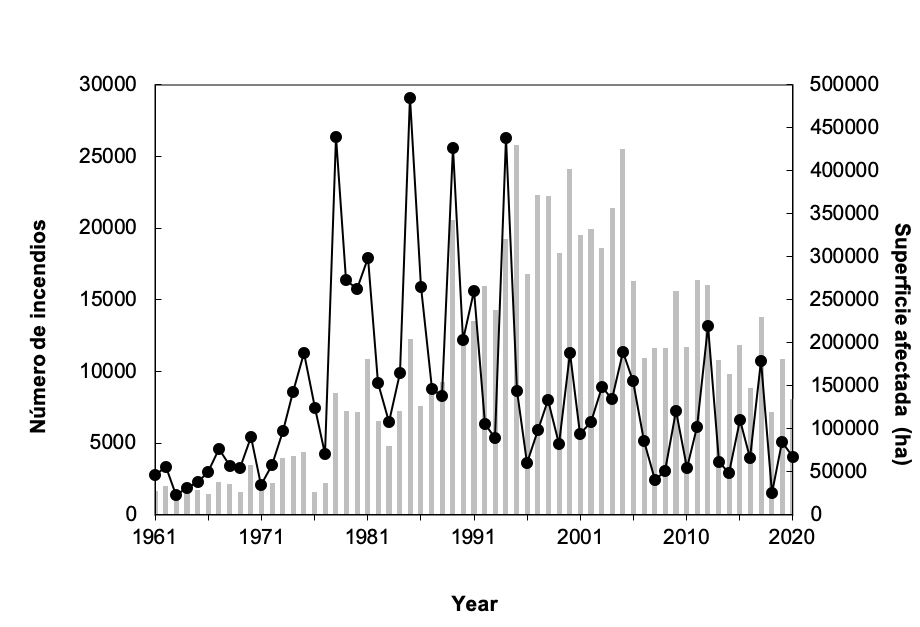

La incidencia anual ha ido cambiando con los años. Parte de este cambio es debido a que no todos los incendios eran registrados en los primeros años de la serie actual. Aun así, los incendios de cierto tamaño sí se registraban, por lo que la fiabilidad en términos de superficie quemada es mayor. Mientras que en los años sesenta se registraban pocos incendios, que afectaban a menos de 50 kha anuales (50.000), el abandono masivo del campo en ésa y posteriores décadas hizo que en los años ochenta se alcanzase el máximo de área quemada (244 kha anuales), con cifras anuales que, en algún año (1985), casi alcanzaron las 500 kha. Con posterioridad, la superficie quemada ha ido disminuyendo hasta situarse en las 94 kha anuales registradas en la última década. El número de incendios también ha venido descendiendo desde el máximo registrado de 18.087 incendios anuales en la década de los noventa hasta los 11.718 de la última década (fig. 2).

No solo ha disminuido la frecuencia y el área quemada por los incendios, sino que también lo han hecho los tamaños medio y extremo, a juzgar por las tendencias decrecientes estadísticamente significativas de los percentiles 50 y 95 del tamaño de incendio (2). Además, ha disminuido la proporción de superficie arbolada quemada, lo que hace que se quemen más frecuentemente superficies no arboladas, compuestas por matorral o pasto. Dentro del arbolado, la proporción de superficie quemada de pinar ha disminuido también, dando mayor entrada a vegetación formada por frondosas del género Quercus (2). En suma, ha disminuido también la peligrosidad del territorio que se viene quemando.

Figura 1. Número total de incendios (izda.) y área quemada (dcha,) en España durante el periodo (1974-2008) (cuadrículas de 10x10 km.) Las áreas sombreadas representan la superficie forestal (Mapa Forestal de España 1986-1997) Fuente: ©MITECO.

Figura 2. Incendios forestales registrados en España anualmente durante las últimas décadas (barras) así como superficie quemada por los mismos (líneas y puntos, ha). Fuente: © MITECO.

Factores que afectan a los incendios

Meteorología y clima

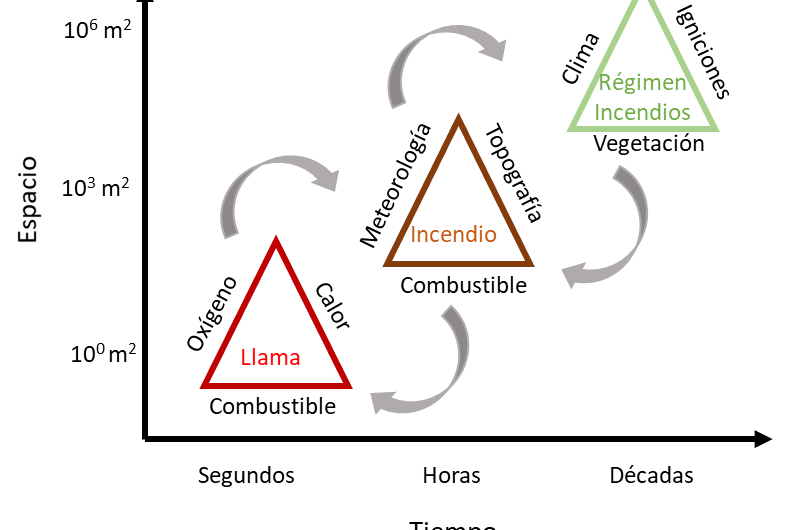

Los incendios se ven afectados por factores que operan a distintas escalas espaciotemporales (3). Al nivel más bajo de esta escala, el fuego se inicia en tanto que haya una fuente de calor externa que sea suficiente para inflamar las partículas de combustible, esto es, las partes vegetales vivas o muertas, incluyendo la hojarasca, y que provoca su entrada en ignición. Este proceso es exotérmico, por lo que una vez que se activa por una fuente de calor externa (e.g., una colilla, una chispa de una máquina agrícola o de un tendido eléctrico, un rayo) el fuego se mantendrá de forma autónoma en tanto exista combustible y oxígeno. A niveles medios espaciotemporales, el fuego, convertido en incendio, se ve controlado por la topografía, la meteorología y la vegetación, esto es, los combustibles. A escalas espaciotemporales mayores, tanto el clima como la vegetación o las fuentes de ignición son determinantes.

Durante las últimas décadas, los cambios habidos en el clima y la meteorología subyacente, el paisaje y el contexto socioeconómico español han afectado a los factores espaciotemporales que controlan los incendios. En lo que concierne al clima, la temperatura ha cambiado como consecuencia del calentamiento global que, en 2021, supera 1,1ºC a nivel de la superficie terrestre (4). Por su latitud, España se calienta algo más que la media global, por lo que el aumento de temperatura media asciende a 1,7ºC (5). Las precipitaciones y la humedad del aire juegan un papel capital, al afectar a la humedad de los combustibles vivos y muertos. Las precipitaciones y el contenido en humedad del aire muestran una tendencia descendente en España (6). Otro elemento capital para el fuego es el viento, aunque no existen evidencias de un cambio significativo en este meteoro (6). La estrecha relación entre la meteorología y los incendios convierte a esta en la base de los distintos índices de peligro que usan las agencias de lucha contra el fuego. En la Unión Europea y en otros países del mundo se usa el sistema canadiense, denominado FWI (FireWeatherIndex, por sus siglas en inglés).

Existen numerosos estudios que muestran una buena correlación entre el FWI o sus componentes y derivados y los incendios, tanto su número como, sobre todo, la superficie quemada (2). La relación es más potente en las zonas más limitadas por el clima (zonas húmedas y frescas), mientras que disminuye en aquellas donde las condiciones son permanentemente más favorables para el fuego (secas, cálidas) (7). El FWI ha aumentado en España durante las últimas décadas. Como a medida que aumenta la media de una variable aumentan de manera desproporcionada los extremos de la gaussiana que caracteriza su distribución de frecuencias, los extremos de FWI (percentil 95) están también aumentando. Estos extremos son particularmente relevantes, pues durante ellos tienden a darse los mayores incendios (8). Habida cuenta que unos pocos incendios grandes pueden acaparar una gran proporción de la superficie quemada, estas situaciones de peligro extremo son particularmente relevantes, pues bajo ellas los incendios se vuelven incontrolables, los frentes pueden alcanzar decenas de kilómetros y la alta intensidad que generan hace que la lucha frontal contra ellos sea imposible, por lo que la capacidad para detenerlos es más reducida.

La importancia de los fenómenos meteorológicos extremos no puede ser sino enfatizada. Su ocurrencia se ve favorecida por ciertas situaciones sinópticas de circulación atmosférica que, además, pueden afectar a varios extremos de manera concurrente. En concreto, las olas de calor y las sequías suelen estar asociadas, dando lugar a las situaciones más extremas y peligrosas. Estas situaciones pueden causar episodios de grandes incendios, que terminan afectando a grandes extensiones del territorio y causan grandes pérdidas. Situaciones extremas de este tipo fueron las causantes de los grandes incendios de Levante en 1994; o de Galicia, en 2006. Circunstancias de este tipo se han dado también en otras zonas mediterráneas, como en Portugal en los años 2003 y 2005; o en Grecia en 2007, entre otros (9). Más recientemente se están dando incendios que por su virulencia se los denomina de sexta generación, por su capacidad para liberar tal cantidad de energía que producen estructuras meteorológicas propias, como pirocúmulos, producto de una rápida e intensa quema del combustible. Ejemplos de estos incendios los sufridos en Pedrogão (Portugal) en 2017, o más recientemente (2021) en Sierra Bermeja, Málaga.

-

Se están produciendo incendios de sexta generación que liberan enormes cantidades de energía y pueden generar estructuras meteorológicas propias en la zona afectada

Imagen aérea del Incendio en Sierra Bermeja (Málaga). La labor de los efectivos de extinción es clave para controlar el fuego © MITECO

Vegetación, paisaje y otros factores

La vegetación que puebla nuestros paisajes, tanto en cantidad, calidad y continuidad horizontal ha experimentado notables cambios en las últimas décadas. La industrialización del país y la emigración del campo a mediados del siglo pasado trajo consigo el abandono de las tierras menos productivas, haciendo que los matorrales hayan ocupado buena parte de las zonas de cultivo o pasto abandonadas. Por otro lado, en los años cuarenta del siglo pasado se iniciaron planes de reforestación de muchas zonas poco aptas para el cultivo o el pastoreo, que se han mantenido hasta los años noventa. Con ellos se repoblaron con especies de pinos o eucaliptos amplias superficies. El resultado neto es que la superficie forestal ha aumentado y los paisajes se han vuelto más peligrosos. Por otro lado, los incendios pueden incrementar también la peligrosidad del paisaje, al hacer que las zonas quemadas se vuelvan más homogéneas, facilitando así la futura propagación del fuego.

Otros cambios importantes tienen que ver con la sociología española y el tipo de utilización del territorio, en tanto en cuanto haya podido afectar al número, lugar y momento en el que se aportan fuentes de ignición. Los datos que marcan esta tendencia son más elusivos, pues son múltiples los factores que pueden intervenir en las pautas de comportamiento que dan lugar a una ignición. En algunas zonas se ha producido una urbanización del monte, particularmente relevante a lo largo de la costa mediterránea o en ciertas zonas de montaña, lo que ha aumentado el riesgo de incendio por el incremento de igniciones que se producen en la interfaz urbano-forestal. En los sitios más despoblados, la tendencia ha sido hacia la disminución de las igniciones en los sitios remotos, para concentrarse en situaciones más cercanas a los núcleos urbanos (10). En paralelo a esto, a nivel estatal y autonómico se han puesto en marcha auténticos ejércitos de lucha contra el fuego. La detección temprana y la capacidad de actuar de manera rápida contra el fuego, unido a los equipos motorizados y, particularmente, los medios aéreos, han hecho que la incidencia de los incendios haya disminuido notablemente, como se comentaba anteriormente (2).

Los incendios bajo el clima futuro y otros cambios ambientales

Proyecciones de clima futuro

El clima futuro depende de los compromisos que se alcancen en las cumbres de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y de su efectiva puesta en marcha. Se estima que los compromisos establecidos antes de iniciar la de Glasgow (Reino Unido) nos pueden conducir a un calentamiento superior a 2,7ºC. Los que se han anunciado durante la misma, de materializarse, podrían situarnos en una senda inferior a 2ºC (11). No obstante, dado que muchos países asumen pocos compromisos a corto plazo y, los que asumen, aunque ambiciosos en algunos casos, los trasladan a fechas posteriores a mediados de siglo, hace que sea difícil valorar su credibilidad. De momento, lo que sigue siendo muy cierto es que la tasa actual de emisiones nos conduce a un calentamiento mayor que lo acordado en el Acuerdo de París.

El reciente ‘VI Informe de Evaluación del IPCC (grupo I)’ resume las proyecciones que se hacen para el clima del Sur de Europa y el Mediterráneo según distintos escenarios, incluyendo algunos compatibles con cumplir el Acuerdo de París (4). En general, se prevé que el calentamiento durante este siglo aumente, siguiendo la senda de lo que ya viene ocurriendo, y será tanto mayor cuanto más altas sean las emisiones de gases de efecto invernadero. Las precipitaciones muestran una tendencia decreciente, aunque el nivel de incertidumbre es más alto. Aun así, se espera que disminuyan tanto más cuanto mayores sean las emisiones. Los extremos climáticos de calor y sequía se prevé que aumenten también, tanto más cuanto mayores sean las emisiones. No se proyectan grandes cambios en el viento y los que se hacen son a la baja. En general, el nivel de incertidumbre disminuye conforme aumentan las emisiones y el consiguiente calentamiento global. Estos cambios vienen acompañados de otros de singular importancia para los incendios, tales como un aumento en la frecuencia de rachas cálidas o del número de noches tropicales (e.g., con altas temperaturas y baja humedad relativa del aire), aumento de la sequía estival, disminución del contenido de humedad del suelo, aumento del número de días consecutivos con suelos secos, o aumentos en el déficit de la presión de vapor del aire, entre otros.

En resumen, el clima se hará más cálido y seco, así como más extremo, y lo hará en mayor medida cuanto mayores sean las emisiones. Consiguientemente, el clima y la meteorología favorables para los incendios es muy probable que aumenten en el Sur de Europa y el Mediterráneo, incluida la Península Ibérica. El cambio es menor, pero detectable, y con un nivel alto de certidumbre incluso para un calentamiento global de 1,5º C, reforzándose en intensidad y robustez conforme pasamos a calentamientos de 2º C o superiores (12). Estas tendencias regionales se manifiestan en la Península Ibérica en forma de calentamientos mayores hacia el interior y sureste que en las zonas próximas a la costa. De igual manera, las precipitaciones disminuyen más hacia el sureste que en el norte y noroeste.

El escenario que hay que tener en mente es lo ocurrido en Australia: grandes incendios favorecidos por el calor y la sequía. © Adam Dederer / Judi and Brendon Gray / WWF Australia

-

La superficie forestal está aumentando y los paisajes se han vuelto más vulnerables al fuego por el progresivo abandono de los terrenos de cultivo y las repoblaciones en zonas rurales

Proyecciones de peligro meteorológico

Las proyecciones de clima indicadas más arriba están basadas en los últimos escenarios (CMIP6) que se han utilizado en el ‘VI Informe de Evaluación del IPCC’. Hasta ahora, estos escenarios no han sido utilizados tan extensamente como sus predecesores para el cálculo de los impactos que se derivan de ellos, en concreto en lo que se refiere a los incendios. No obstante, el cambio climático que emerge de esta nueva tanda de simulaciones no difiere sustancialmente del obtenido con simulaciones en bases a escenarios previos (CMIP5, SRES). Dada la abundante bibliografía que trabaja con dichos escenarios, nos basaremos en ellos para valorar el peligro futuro de incendio. Nos centraremos en el impacto sobre el FWI y sus componentes.

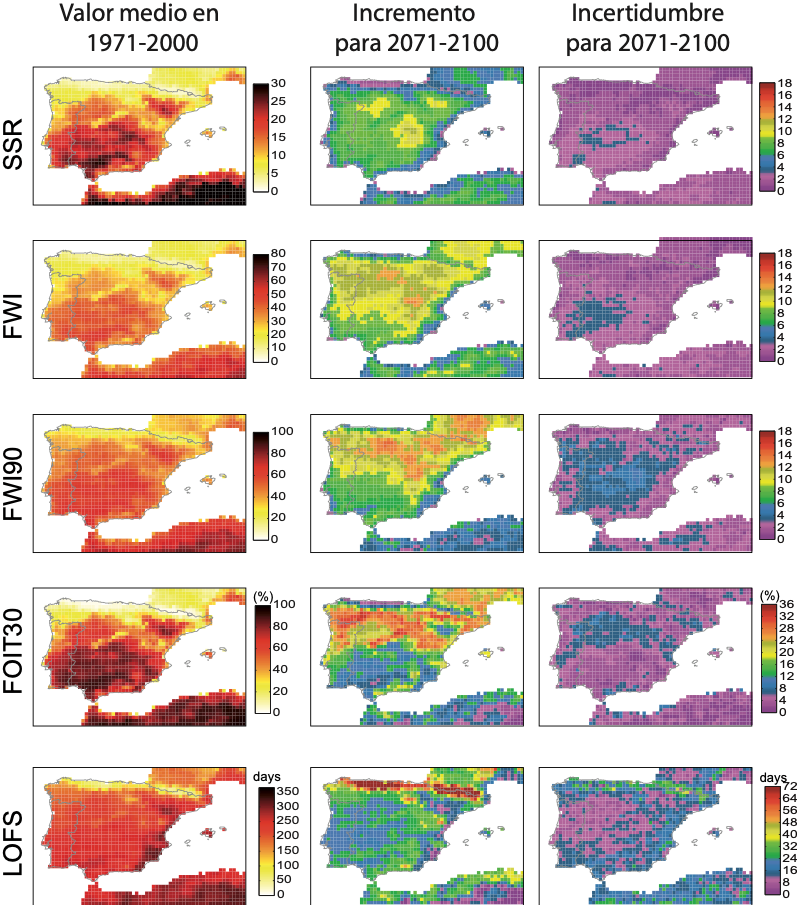

La tendencia que se obtiene es hacia un incremento del índice de peligro FWI con el tiempo, incremento que es tanto mayor cuanto mayores sean las emisiones, y que es consistente entre diferentes modelos de simulación de clima y escenarios (13, 14). Así, para el escenario SRES A1B (+2,8º C de calentamiento global a finales de siglo) (equivalente a la senda de calentamiento actual) (15), de un FWI medio de 30 para España y la estación de incendios (junio-septiembre) se pasaría a cerca de 50 a finales de siglo. Esto daría lugar a un incremento promedio de 50 días en la duración de la estación de incendios y haría que el nivel medio actual se rebasara más del 90 % de los días (13) (fig. 4).

Figura 3. Factores que controlan el fuego a diferentes escalas espaciotemporales. De Moritz et al. 2005 (3) . Figura 4. Mapas de peligro de incendio futuro basados en las proyecciones del proyecto ENSEMBLES para indicadores de las condiciones de peligro medias (SSR, ‘Seasonal Severity Rating’ y FWI, ‘Fire Weather Index’) y extremas (FWI90, percentil 90 del FWI, y FOT30, ‘Frequency-over-threshold 30’, o porcentaje de días en que FWI>30), para la estación de incendios de junio a septiembre (ambos inclusive). LOFS (Length of the Fire Season) indica el número de días de duración de la estación de incendios típica en el Mediterráneo. Se muestran las simulaciones del periodo de control (1971-2000) y futuras bajo el escenario de emisiones A1B (+2,8º C a finales de siglo), representándose como anomalías (o diferencias en términos absolutos con respecto a los valores del periodo de control para cada punto de la rejilla). Los resultados mostrados corresponden al promedio de cinco modelos regionales diferentes, acoplados a 2 GCMs distintos. La dispersión del multimodelo se presenta en la columna derecha en términos de su desviación típica. Adaptado de Bedia et al. 2014.

-

Los sistemas de lucha contra incendios deben estar preparados para hacer frente a temporadas de incendio más largas y situaciones extremas más frecuentes, que pueden desencadenar incendios múltiples y simultáneos, repartidos por amplias zonas del territorio nacional

Proyecciones de frecuencia de incendios y área quemada

Las proyecciones realizadas sobre el área quemada están basadas en extrapolar las relaciones pasadas entre variables climáticas o índices de peligro y las estadísticas de incendios bajo escenarios de clima futuro. En general, estos trabajos arrojan incrementos importantes del área quemada para finales de siglo, incrementos que son dependientes del calentamiento global que se alcance. Así, mientras que para el escenario SRES B2 (+2,4º C de calentamiento global) el aumento sería del 39 %, para el SRES A2 (+3.4º C) sería del 45 %. A nivel global de los países mediterráneos de la UE, incluyendo Portugal, estos porcentajes ascienden al 66 % y 140 %, respectivamente (16), para dichos escenarios, mientras que para España ascenderían a 504 % y 839 %, equivalente a áreas quemadas de 899 y 1.396 kha anuales. Las cifras de incremento, no obstante, varían entre diferentes trabajos, según se hagan las extrapolaciones y los modelos climáticos que se usen, llegando a arrojar aumentos del 200-300 %, equivalentes a 372 y 558 kha anuales, para el escenario A1B (+2,8º C) y varios modelos regionales y técnicas de reescalado (17), o a cifras más moderadas (40–54 % [+1.5 ° C], 62–87 % [+2 ° C], 96–187 % [+3 ° C]) (18). En todo caso, el aumento del área quemada anualmente es mayor cuanto mayor es el nivel de calentamiento.

La incertidumbre asociada a estas proyecciones es grande, pues no incorporan las complejas interacciones que pueden surgir entre la vegetación y los paisajes con el cambio climático y el aumento de CO2, así como con las que generan los propios incendios. Así, la aridización esperable en las zonas de clima seco o subhúmedo, conllevará un menor crecimiento de la vegetación, reduciendo así la peligrosidad del paisaje. No obstante, el aumento de la concentración de CO2 puede contribuir a aumentar la eficiencia en el uso del agua, manteniéndose la productividad y con ello la peligrosidad. De igual manera, estas proyecciones no incorporan los cambios que pueden surgir por modificaciones en las políticas o las mejoras en la lucha contra incendios. Con todo ello, la tendencia hacia una mayor severidad de la estación de incendios conforme el clima se calienta y se hace más seco es robusta, tendencia que es tanto mayor cuanto más grande es el calentamiento global.

Los aumentos de área quemada que se proyectan son importantes, si bien, los más moderados podrían llevarnos a situaciones que prácticamente ya hemos vivido recientemente, pues no debemos olvidar la magnitud de lo que se quemaba en los años ochenta. Los más extremos nos situarían en situaciones sin precedentes. Las cifras globales no permiten valorar dónde se van a producir los auténticos cambios, aunque es probable que estos sean mayores allá donde los incendios se ven más limitados por el clima (i.e., zonas de climas más húmedos) (17) que coincide también con los sitios más productivos, productividad que también se puede beneficiar de un aumento de las temperaturas. Uno de los aspectos más notables del cambio que se espera (ya está ocurriendo) afecta a la mayor frecuencia de situaciones extremas, que son las causantes de los incendios que queman miles de hectáreas y causan mayores impactos. Justo las situaciones donde la capacidad de lucha es menos eficiente. Por tanto, todo hace pensar que habrá un aumento de los grandes incendios incluyendo situaciones de múltiples incendios. El escenario que hay que tener en mente es lo ocurrido en Australia en 2019-2020 (19) o en California en 2020 (20), donde se produjeron numerosos incendios de gran tamaño, favorecidos por situaciones extremas de calor y sequía, que quemaron enormes superficies, superando los registros anteriores por mucho en zonas donde los megaincendios han sido frecuentes. Escenarios de este tipo se harán más probables cuanto mayores sean los niveles de emisión y calentamiento.

Fajinadas y mulching contra la erosión © MITECO

lncendio de Navalafuente (Ávila) en agosto de 2021, uno de los peores que ha sufrido España © MITECO

Conclusiones y recomendaciones para la adaptación

Los incendios forestales se reparten por toda la geografía nacional. Consiguientemente, la gestión del territorio y sus ecosistemas, tanto en zonas protegidas como sin proteger, tiene que hacerse contemplando el papel del fuego, no ignorándolo, como se hace hasta ahora. El cambio climático trae consigo un incremento del peligro meteorológico medio, así como del extremo. Otros cambios relacionados con el clima o la socioeconomía pueden contribuir también a aumentar la peligrosidad del territorio. Los sistemas de lucha contra incendios deben estar preparados para hacer frente a temporadas de incendio más largas y situaciones extremas más frecuentes, que pueden desencadenar incendios múltiples y simultáneos, repartidos por amplias zonas del territorio nacional.

La gestión de los ecosistemas quemados no puede basarse en el clima pasado, sino que debe planificarse teniendo en cuenta el dinamismo de la vegetación bajo el clima cambiante que nos espera. La gestión, particularmente en las zonas protegidas, no puede basarse solamente en la prevención, sino que debe incorporar la ecología del fuego. El objetivo debe ser restaurar los ecosistemas para hacerlos más resistentes y resilientes al fuego y al cambio climático, maximizando los servicios ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad.

Hay que diferenciar de manera explícita los objetivos de protección de los activos humanos, por su interés económico o de otro tipo, de los naturales, pues la consecución de ambos puede ser contradictoria. Hay que dar cabida al fuego como aliado de la gestión, a través de quemas prescritas o del uso oportunista de los incendios que se produzcan, con el fin de conseguir los objetivos de la gestión. Apagar todos los incendios a cualquier coste, puede no ser útil desde el punto de vista ecológico, ni rentable. La gestión forestal debe incluir como parte de la gestión no solo la prevención sino los efectos del fuego. Puesto que no todos los incendios son igualmente dañinos y en algunos casos el fuego puedes ser favorable para el mantenimiento del ecosistema y, además, puede contribuir a evitar la acumulación de combustible y el subsiguiente incendio de mayor severidad, y por tanto más lesivo, es necesario cambiar el paradigma de la gestión (9). El objetivo no debe centrarse en disminuir la superficie quemada, sino en disminuir los riesgos ocasionados por el fuego, minimizando los daños sobre los valores y recursos humanos y ecológicos.

El cambio climático que se proyecta hasta mediados de siglo está determinado por las inercias del clima y socioeconómicas, lo que limita grandemente las incertidumbres del clima. Esto permite usar las herramientas de modelado climático existentes para calcular el peligro futuro y usar esas proyecciones para guiar la gestión. Como los incendios no se reparten al azar por el territorio, sino que se concentran en zonas particulares, sus impactos no son homogéneos. Anticiparse a las consecuencias más indeseadas de los incendios requiere conocer cuáles los ecosistemas más vulnerables, y planificar las posibles respuestas con anterioridad sabiendo el posible efecto del fuego y la respuesta del ecosistema. Esto requiere un conocimiento espacialmente explícito de dónde ocurren los incendios, así como de sus riesgos sobre los sistemas naturales y humanos. Necesitamos una cartografía del riesgo causado por los incendios.

Bibliografía

1. J. M. Moreno, A. Vázquez, R. Vélez, “Recent History of Forest Fires in Spain” in Large forest fires, J. M. Moreno, Ed. (Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands, 1998), pp. 159-185.

2. I. R. Urbieta, M. Franquesa, O. Viedma, J. M. Moreno, Fire activity and burned forest lands decreased during the last three decades in Spain. Annals of Forest Science76, 90-90 (2019).

3. M. A. Moritz, M. E. Morais, L. A. Summerell, J. M. Carlson, J. Doyle, Wildfires, complexity, and highly optimized tolerance. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America102, 17912-17917 (2005).

4. IPCC, “Summary for Policymakers” in Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani, S.L., Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K., Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou Ed. (Cambridge University Press, 2021), pp. In press.

5. AEMET (2021) Informe sobre el estado del clima de España 2020. (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Agencia Estatal de Meteorología, Madrid).

6. S. M. V. Serrano, E. R. Camino, F. D. Castro, C. A. Molina, An updated review on recent trends in observational surface atmospheric variables and their extremes over Spain. Cuadernos de Investigación Geográfica/Geographical Research Letters, 209-232 (2017).

7. I. R. Urbieta et al., Fire activity as a function of fire–weather seasonal severity and antecedent climate acroos spatial scales in southern Europe and Pacific western USA. Environmental Research Letters10, 114013 (2015).

8. J. San-Miguel-Ayanz, J. M. Moreno, A. Camia, Analysis of large fires in European Mediterranean landscapes: Lessons learned and perspectives. Forest Ecology and Management294, 11-22 (2013).

9. F. Moreira et al., Wildfire management in Mediterranean-type regions: paradigm change needed. Environmental Research Letters15, 011001 (2020).

10. O. Viedma, I. R. Urbieta, J. M. Moreno, Wildfires and the role of their drivers are changing over time in a large rural area of west-central Spain. Scientific Reports8 (2018)

11. C. O’Grady, New pledges could keep global warming below 2ºC target. Science374, 801-802 (2021)

12. S. I. Seneviratne, X. Zhang, M. Adnan, W. Badi, C. Dereczynski, A. Di Luca, S. Ghosh, I. Iskandar, J., Kossin, S. Lewis, F. Otto, I. Pinto, M. Satoh, S. M. Vicente-Serrano, M. Wehner, B. Zhou, “Weather and climate extreme events in a changing climate” in Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L., Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou, Ed. (Cambridge University Press, Cambridge, UK), pp. In press

13. J. Bedia, S. Herrera, A. Camia, J. M. Moreno, J. M. Gutiérrez, Forest fire danger projections in the Mediterranean using ENSEMBLES regional climate change scenarios. Climatic Change122, 185-199 (2014).

14. J. Bedia et al., Global patterns in the sensitivity of burned area to fire-weather: Implications for climate change. Agricultural and Forest Meteorology y214, 369-379 (2015).

15. UNEP (2021) Emissions Gap Report 2021: : The Heat Is On – A World of Climate Promises Not Yet Delivered. (United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi, Kenya), p 112

16. G. Amatulli, A. Camia, J. San-Miguel-Ayanz, Estimating future burned areas under changing climate in the EU-Mediterranean countries. Science of the total environment450, 209-222 (2013)

17. P. M. Sousa, R. M. Trigo, M. G. Pereira, J. Bedia, J. M. Gutiérrez, Different approaches to model future burnt area in the Iberian Peninsula. Agricultural and Forest Meteorology202, 11-25 (2015).

18. M. Turco et al., Exacerbated fires in Mediterranean Europe due to anthropogenic warming projected with non-stationary climate-fire models. Nature communications9, 1-9 (2018)

19. M. M. Boer, V. Resco de Dios, R. A. Bradstock, Unprecedented burn area of Australian mega forest fires. Nature Climate Change10, 171-172 (2020).

20. J. E. Keeley, A. D. Syphard, Large California wildfires: 2020 fires in historical context. Fire Ecology17, 22 (2021).