España está registrando periodos de sequía más cortos pero más intensos

Sequías, inundaciones y DANAs

-

La urgente adaptación de los territorios a los fenómenos extremos del agua

Jorge Olcina Cantos

El cambio climático es una evidencia científica. No hay discusión posible. Los datos son concluyentes. Lo importante ahora es investigar su evolución regional para las próximas décadas y desarrollar soluciones para reducir sus efectos en los territorios, en las sociedades y en las actividades económicas. España es un “territorio de riesgo”. Algunas de sus regiones registran un nivel de riesgo muy elevado, de los más altos en el conjunto de Europa, debido a la confluencia de una peligrosidad natural, climática principalmente, muy elevada y a un grado de ocupación del territorio por población y actividades económicas de elevado valor (vulnerabilidad) intenso.

La relación entre cambio climático y riesgos se puso de manifiesto ya en el 4º Informe (2007) del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y, desde entonces, los siguientes informes no han hecho sino confirmarlo y elevar su intensidad. El 6º Informe, publicado en agosto de 2021, indica que en la región mediterránea, en la que se incluye nuestro país, los efectos del cambio climático van a suponer una frecuencia mayor de eventos meteorológicos de rango extraordinario, especialmente de sequías e inundaciones. El agua, por exceso y defecto, va a ser protagonista como eje de actuaciones de las administraciones en nuestro país debido a las consecuencias en la sociedad y la economía previstas en el contexto de cambio climático actual.

Es cierto que la Tierra tiene un clima, o mejor, unos climas cambiantes por naturaleza. Desde el origen de nuestro planeta las condiciones climáticas nunca han sido las mismas; se han modificado en función de factores ‘naturales’ (cambios en la inclinación del eje de la Tierra, en la órbita de traslación alrededor del Sol, cambios en la ocupación vegetal del suelo, grandes erupciones volcánicas). Hemos pasado por fases cálidas y frías, húmedas y secas. La propia configuración y posición de las masas continentales han favorecido las alteraciones zonales o regionales de los climas terrestres a lo largo de la historia. Pero el cambio climático actual es diferente. Tiene un nuevo agente causal que se ha sumado a los factores naturales señalados: el ser humano. En efecto, la fase climática actual es un proceso de anormal calentamiento térmico de las capas bajas de la atmósfera terrestre que está causado por la emisión de gases de efecto invernadero procedentes, principalmente, de la combustión de fuentes de energía fósil.

Si hace poco más de un siglo el clima terrestre salía lentamente de un período frío (Pequeña Edad del Hielo, entre finales de la Edad Media y el siglo XIX), iniciado el siglo XXI las condiciones climáticas del planeta siguen un ritmo anormalmente acelerado de calentamiento.

La solución principal para esta cuestión es evidente: disminuir la presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Pero ello implica un cambio importante, sustancial en numerosos países y regiones, en el modelo de abastecimiento energético para el desarrollo de las actividades económicas, para el funcionamiento de las áreas urbanas y para la movilidad, que no es posible asumir en el corto plazo o es rechazado, directamente, por algunos de ellos.

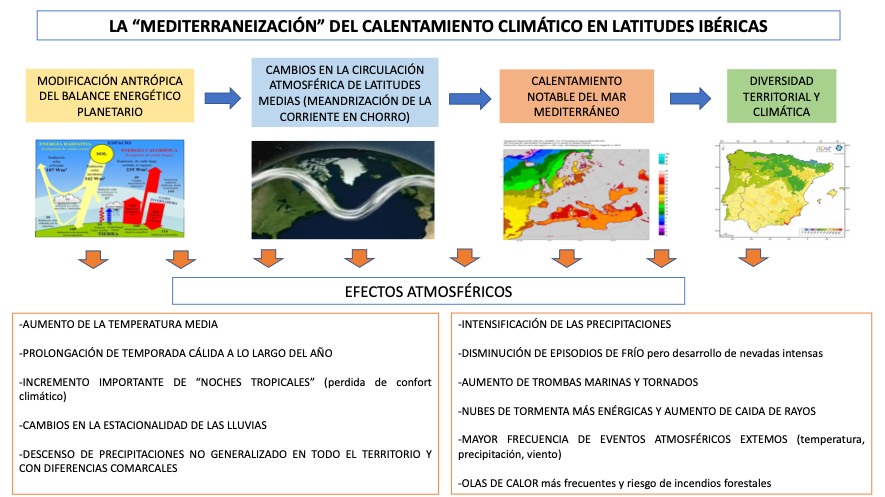

El cambio climático está adquiriendo en latitudes ibéricas unos rasgos propios que permiten hablar de una ‘mediterraneización’ del proceso de calentamiento climático, debido a la acumulación de calor en esta cuenca marina que está alterando de forma rápida los procesos atmosféricos: intensificación de lluvias, incremento de “noches tropicales”, mayor frecuencia de eventos extremos. Un clima, en suma, térmicamente menos confortable, con mayor duración del calor y temperaturas más elevadas por la noche (noches tropicales) y con eventos meteorológicos de gran energía que generan daños.

Un aspecto poco conocido por la sociedad del actual proceso de calentamiento climático es la alteración que se está registrado en la circulación general de la atmósfera terrestre, es decir, en el sistema de vientos y presiones que regula en funcionamiento del clima de nuestro planeta. Y este hecho tiene incidencia directa en el desarrollo de los tiempos meteorológicos que vivimos a diario. En España, esta alteración de la circulación atmosférica está causando el desarrollo más frecuente de fenómenos meteorológicos de carácter extremo. Básicamente, este cambio está afectando al desarrollo de tormentas con lluvias de intensidad y mayor aparato eléctrico, de temporales marítimos con oleaje intenso (p.e. ‘Gloria’), de borrascas explosivas, de fenómenos de tornado, de olas de calor de larga duración, de gotas frías en invierno que causan temporales de nieve intensa (p.e. ‘Filomena’), o de períodos cortos pero muy intensos de falta de lluvias. Se puede afirmar que, en los últimos años, a causa del cambio climático, están incrementándose los episodios meteorológicos de rango extraordinario relacionados con las mayores temperaturas en el aire y en el mar y con la existencia de mayor energía atmosférica, mientras pierden protagonismo los relacionados con el frío prolongado (heladas), sin olvidar que se pueden desarrollar, como hemos comprobado en los últimos años, nevadas torrenciales en los meses invernales.

La singularidad del cambio climático en latitudes mediterráneas. Elaboración propia.

-

La alteración del sistema de vientos y presiones que regula en funcionamiento del clima está causando en España el desarrollo más frecuente de fenómenos meteorológicos de carácter extremo

Tipos de sequía

España tiene distintos tipos de sequía, en función del territorio afectado, de la duración de sus efectos y de las causas atmosféricas que los originan. Al menos se pueden distinguir cuatro tipos principales: sequías ibéricas, que afectan a todo el país y tienen una duración mínima de un par de años (p.e. sequía 1991-94); sequías cantábricas, que afectan a la fachada cantábrica peninsular, y que son muy excepcionales, pero con efectos importantes en los abastecimientos de agua (p.e. sequía 1989- 90); sequías en el noreste peninsular (Cataluña), también intensas en sus efectos y con mayor frecuencia de desarrollo que las cantábricas (p.e. 2007-08); y sequías en el sureste ibérico, con alta frecuencia de aparición y carácter prácticamente estructural (2004-08). En todos los casos, el origen atmosférico es la mayor frecuencia de desarrollo de situaciones atmosféricas de estabilidad anticiclónica, si bien la propia posición media de dichos anticiclones justifica que sus efectos sean mayores en unas u otras regiones de nuestro país. En el caso de las sequías que afectan al sureste peninsular, su propia ubicación geográfica, alejada de los efectos pluviométricos de las borrascas atlánticas, agrava la intensidad y la duración de estas secuencias de falta de lluvia, que se convierten en un rasgo estructural de su clima. Los modelos de tendencia de las precipitaciones señalan, como se ha señalado, un descenso progresivo en las mismas para las próximas décadas que afectaría de forma más notable a las regiones del centro, sur y sureste de nuestro país.

Hay un área geográfica que está experimentando un descenso preocupante de lluvias y de aportación a los recursos hídricos en las últimas décadas. Se trata de los Montes Universales, en la cordillera Ibérica, que es un nudo hidrográfico fundamental para España, donde tienen su origen los ríos Tajo y Júcar. De ahí la reducción de aportaciones hídricas en cabecera que se estima importante a mediados de siglo con las implicaciones para la planificación hidrológica de estas demarcaciones hidrográficas.

Los dos extremos relacionados con el agua por defecto y exceso (sequías y lluvias abundantes que causan inundaciones) constituyen las dos caras de una misma moneda en los climas de tipo mediterráneo, como los que tenemos se producen en gran parte de España, salvo en la franja cantábrico-pirenaica y en el archipiélago canario. Y presentan una tendencia clara de intensificación de sus efectos en las últimas décadas. Además, las proyecciones climáticas para las próximas décadas hablan de un incremento en este comportamiento, de manera que episodios de sequía y eventos de lluvia intensa o torrencial serán más frecuentes en el futuro próximo. Las tendencias de precipitación en España señalan un descenso en todo su territorio que será más notable a medida que avanzamos hacia el sur peninsular. Pero este proceso de largo plazo (horizonte 2100), se va a ver salpicado de episodios de sequía y de inundación frecuentes.

El torrente que se desbordó en Sant Llorenç (Mallorca) acumuló en 15 minutos un caudal de 442 metros cúbicos por segundo

Desbordamiento del pantano de Sau (Barcelona) tras una DANA

Crecida del río Segura (Murcia

-

El agua, por exceso y defecto, va a ser protagonista como eje de actuaciones de las administraciones en nuestro país debido a las consecuencias en la sociedad y la economía previstas en el contexto de cambio climático actual

En los últimos años se observa, además, un fenómeno singular en relación con las sequías en España. No se desarrollan secuencias largas de dos o más años, pero los períodos de reducción de lluvias respecto a lo normal son muy intensos. Es decir, que asistimos al desarrollo de sequías más cortas pero intensas. Este dato tendría su justificación en la mencionada alteración de la circulación atmosférica en latitudes medias y la frecuencia mayor de desarrollo de situaciones de ‘fría’ o DANA que romperían con jornadas de precipitaciones abundantes las secuencias anticiclónicas secas.

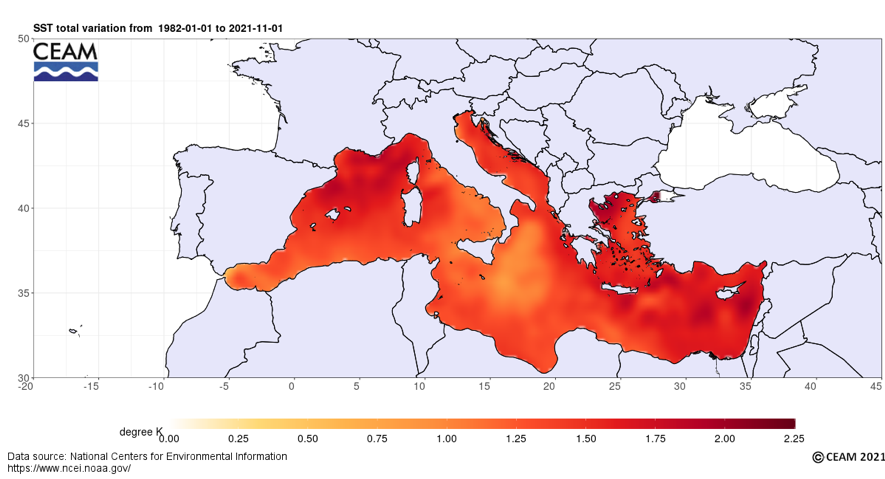

Más efectos directos están teniendo ya los episodios de lluvia intensa que originan inundaciones en España. Este aspecto, relacionado directamente con el proceso de calentamiento climático, está causando graves pérdidas económicas en los últimos años y sigue provocando víctimas mortales. Hay una serie de procesos atmosféricos, relacionados con el desarrollo de precipitaciones, que están manifestando ya los efectos del cambio climático en nuestro país. En general podemos decir que está cambiando la forma de llover en España. Por una parte, la señalada disminución general de la cuantía anual, aunque con matices regionales y comarcales. Por ejemplo, en algunas zonas del litoral mediterráneo la tendencia de las precipitaciones está resultando positiva en los últimos treinta años. Esto se debe al mayor desarrollo de episodios de lluvia torrencial debido al calentamiento que también está experimentando el agua del mar Mediterráneo, lo que favorece la formación de nubes muy cargadas de energía que concentran espacialmente las precipitaciones en corto espacio de tiempo.

En segundo lugar, los cambios en la estacionalidad de las precipitaciones, con una tendencia a la disminución de lluvias en primavera y un aumento de cantidades en otoño. Esto es especialmente notable en la mitad este peninsular y va a tener efectos importantes en la gestión hidráulica en las próximas décadas, porque las lluvias de primavera tienen una efectividad mayor para la actividad agraria y para el gasto turístico de agua; por el contrario, las lluvias de otoño suelen tener un carácter torrencial y son poco aprovechables. Por último, un cambio ya muy evidente manifiesto es la intensificación horaria de las lluvias. Llueve menos días al año, pero cuando llueve lo hace con mayor intensidad, con mayor torrencialidad, de manera que estas lluvias terminan generando daños allá donde caen. Otra cuestión es la desorganización territorial que hay en muchas zonas de nuestro país, donde se han invadido áreas inundables en las últimas décadas, agravando los efectos de las inundaciones cuando caen lluvias torrenciales.

-

Llueve menos días al año, pero cuando llueve lo hace con mayor intensidad, con mayor torrencialidad,

y estas lluvias generan daños allá donde caen

Aumento de la temperatura del agua del mar en la Cuenca del Mediterráneo (1982-2021). Fuente: CEAM (http://www.ceam.es/ceamet/SST/MAPS/NCEI/TREND/SST-NCEI-Mediterranean-map-global-daily-trend.png)

El protagonismo que van a tener los episodios de sequía e inundación obliga a adaptar los territorios © Armada Español

Planes de adaptación

Ante esta situación, España debe impulsar las acciones de adaptación ante el cambio climático y sus extremos atmosféricos asociados. Resulta prioritaria la elaboración de planes de adaptación al cambio climático en las escalas regional y local. Especialmente interesante es el diseño de actuaciones en la escala local porque es la más próxima a la ciudadanía y donde la implicación de las esferas pública y privada puede ser más efectiva. Estos planes de adaptación deben incorporar medidas de ordenación territorial (diseño urbano), de cambios en los sectores económicos, de movilidad sostenible, de educación ciudadana y de comunicación a la población. Es necesario adaptar la planificación y gestión del agua a los escenarios de cambio climático. Los planes hidrológicos (de demarcación y de escala estatal) deben abandonar las medidas de oferta, como criterio de planificación, y centrarse en la gestión de los recursos propios en un territorio y en la demanda existente. En un contexto de cambio climático, con reducción de precipitaciones o, en el mejor de los casos, con alteración significativa de regímenes de lluvia, los trasvases de agua no van a ser la mejor solución, sino todo lo contrario, para los problemas de agua ya existentes y los que se presenten en el conjunto del país. En el marco del cambio climático actual, la planificación hidrológica debe estar basada en la gestión eficaz de los recursos existentes y en la incorporación de recursos no convencionales (depuración y desalación) son medidas racionales y realistas para la garantía de los abastecimientos. La reducción de costes del agua para uso agrario puede producirse, bien por la subvención directa por parte de las administraciones estatal y regional o bien por el establecimiento de sistemas de compensación entre la ciudad y el campo, a través del mecanismo del canon de saneamiento, depuración, al que habría que incorporar la tasa por desalación. Es importante que los municipios elaboren planes de gestión de sequía para escenarios de cambio climático.

Las ciudades deben adaptar sus sistemas de alcantarillado al tipo de precipitaciones (más intensas) que se está ya registrando en la región mediterránea. En definitiva, se trata de instalar sistemas de drenaje sostenible (tanques de tormenta y parques inundables). Un buen ejemplo de esto es el desarrollo de planes de drenaje sostenible en los municipios de la Vega Baja del río Segura, que resultaron gravemente afectados por la inundación ocurrida en septiembre de 2019. En el marco del Plan Vega Baja Renhace (2020), puesto en marcha por el gobierno valenciano para la adaptación de este espacio comarcal a los efectos del cambio climático y sus extremos atmosféricos, se está renovando la red de alcantarillado y de pluviales de estos municipios, bajo los principios del drenaje sostenible, en una acción de colaboración público-privada, entre los ayuntamientos de la zona y las empresas concesionarias del abastecimiento municipal de agua. Va a ser necesario, por último, actualizar los protocolos de gestión de las emergencias ante la realidad de fenómenos extremos más frecuentes y que se están desarrollando en cualquier época del año.

El protagonismo que van a tener los episodios de sequía e inundación en nuestro país y que comienza ya a manifestar evidencias como se ha indicado, obliga a adaptar los territorios ante la gravedad de los efectos previstos. El Informe ‘Peseta IV’ de la Comisión Europea (JRC, 2021) señala pérdidas en el PIB de los países del sur de Europa, que pueden alcanzar el 1,5 % anual para el horizonte de subida de 2° C a finales de siglo y cercanos al 3 % si la subida térmica alcanza los 3° C. La puesta en marcha del European Green Deal, y la movilización de fondos europeos para la recuperación económica tras la Covid-19, tiene como objetivo, precisamente, la preparación de los territorios de la Unión Europea ante los efectos del cambio climático y la búsqueda de la sostenibilidad. Estamos ante un momento decisivo para la adaptación ante el cambio climático, que para España supondrá movilizar importantes recursos para la gestión de los extremos del agua (sequías e inundaciones).

El cambio climático va a ser, por tanto, el gran eje de políticas públicas y actuaciones privadas del siglo XXI. No queda otra. Hay que ir desarrollando acciones orientadas a la reducción de los efectos señalados en la modelización climática. En nuestro país, la adaptación de los territorios a los extremos del agua (inundaciones y sequías), incentivados en el marco del calentamiento climático actual, es una acción urgente para los próximos años, una exigencia ciudadana, una responsabilidad política.

Efectos de las inundaciones causadas por la DANA de septiembre de 2019 en la Vega Baja del Segura. © Plan Vega Baja Renhace