LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA: DEFINICIÓN Y TRAYECTORIAS COMPLEJAS

“Transición ecológica” es una expresión bastante vaga e imprecisa. Esto no es muy extraño; es lo que suele ocurrir con términos cuyos orígenes y usos son principalmente políticos. Lo mismo pasa, más o menos, con las ideas de desarrollo sostenible, economía circular, transición energética, modernización ecológica, crecimiento verde, etc., etc. No se trata, por lo demás, de un rasgo que resulte negativo en todos los contextos. En cierto sentido, la vaguedad facilita la flexibilidad en los usos, algo que en ocasiones puede ser favorable para la práctica política, sometida siempre a condicionantes y presiones de orígenes muy diversos.

Aquí se trata, sin embargo, de ayudar a los eventuales lectores y lectoras a comprender un poco mejor de qué se está hablando cuando se habla de estas cosas, así que conviene precisar algo más.#(1)

Comenzaré introduciendo una definición operacional de “transición ecológica”. No es que sea la única posible, quede claro de entrada. Pero sí pretendo que ayude a aclarar a qué nos referimos, qué objetivos deberían ser perseguidos y cómo medir con datos contrastables si las trayectorias seguidas se acercan o se alejan de esos objetivos. Una vez hecho esto, las secciones siguientes discutirán las potencialidades, las dificultades y los eventuales efectos de dicha transición.

¿DE QUÉ SE ESTÁ HABLANDO CUANDO SE HABLA DE LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA?

En la página web oficial del nuevo ministerio español para la transición ecológica, puede leerse que éste se ocupa de la propuesta y ejecución de las políticas del gobierno en materia de energía y medio ambiente “para la transición a un modelo productivo y social más ecológico”. Puesto que mantengo que se trata de un término fundamentalmente político, entiendo que un mínimo de coherencia exige comenzar por aquí.

En tanto que término sociológico, la palabra “transición” suele aplicarse a cambios sociales y políticos de cierta importancia, no a modificaciones triviales, automáticas, rutinarias o de mero detalle. Es decir, las connotaciones de una transición son con frecuencia algo más sustanciales que las de un simple cambio. Algo similar ocurre con “modelo productivo y social”: una modificación que afecta al modelo sugiere algo de más enjundia que meros ajustes parciales en el funcionamiento de las instituciones y las organizaciones económicas. En cuanto a “más ecológico”, el análisis resulta un poco más complicado. Podría entenderse que la transición a un modelo más ecológico lo es a otro modelo, marcadamente diferente del actual. Pero también puede entenderse (y creo que es así como conviene hacerlo si se pretende dialogar con quienes la proponen) que la transición lo es al mismo modelo actual, sólo que alterado parcialmente para convertirlo en ambientalmente viable. (También podría ser que las palabras no signifiquen nada en realidad, que no sean más que una manera de hablar, de decir algo sólo por decirlo; pero en caso de pensar que es así no tendría el más mínimo sentido discutirlas).

Supongo, además, que la conservación del mismo modelo actual no debería entenderse solamente como mantenimiento de las reglas vigentes de organización de la economía y de la política, sino también de los niveles actuales de consumo de la gente, como mantenimiento del “grado o nivel de desarrollo alcanzado”.

Resumiendo, pues: transición ecológica sería un eventual proceso de cambios en los sistemas de producción y consumo, así como en las instituciones sociales y políticas y en las formas de vida y los valores de la población, que llevase de la situación actual, demasiado costosa ambientalmente y llena en consecuencia de riesgos excesivos, a una situación futura ambientalmente sostenible, compatible con la capacidad del planeta para mantener las actividades humanas; y todo ello sin alterar sustancialmente la organización de las actividades económicas ni las formas básicas del sistema político democrático y manteniendo -o incluso aumentando- los niveles actuales de satisfacción de las necesidades materiales de la población.

Veo difícil sintetizarlo mucho más. Aparentemente, podría intentarse una simplificación diciendo, por ejemplo, que la transición ecológica es el cambio social que lleva desde una situación ambientalmente insostenible (la actual) hasta otra ambientalmente sostenible. Este intento resulta insatisfactorio porque, pese a lo que suele mantenerse, la transición a la sostenibilidad meramente ambiental no sería particularmente difícil de conseguir. Bastaría para ello con no hacer nada. Es decir, con dejar que las cosas sigan como van hasta que el sistema social colapse y la naturaleza, reduciendo de manera forzosa las magnitudes del mismo (en tamaño, actividad, integración, diferenciación, etc.), se encargue de hacerlo volver a niveles compatibles con la capacidad de carga de los ecosistemas.#(2) La transición sólo es complicada en la medida en que pretenda llevarse a cabo reduciendo sus costes humanos, es decir, manteniendo determinados niveles de consumo material y determinadas estructuras institucionales que se consideran deseables (propias de una sociedad civilizada, etc.).

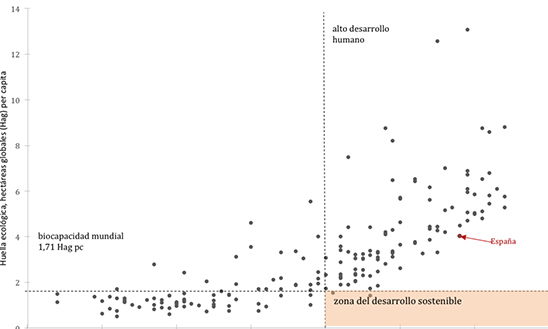

Tal vez todo esto resulte demasiado abstracto para algunas de las personas que lean este artículo. Lo reformularé, a fin de hacerlo más comprensible, utilizando dos indicadores que son bastante conocidos: el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas y la huella ecológica definida por el Global Footprint Network. Valores del IDH superiores a 0,7 indican un alto desarrollo humano, esto es, niveles satisfactorios de ingreso monetario, salud y educación de la población de un país. Valores de la huella ecológica por persona superiores a 1,71 hectáreas globales indican un consumo insostenible, superior a la capacidad del planeta para suministrar recursos renovables de forma duradera. (En el Gráfico 1, que presenta los datos correspondientes a 176 estados de todos los continentes, ambos criterios son relativos al estado de las cosas en el año 2013).#(3)

Poner en relación estos dos indicadores ilustra bastante bien la conflictiva relación entre desarrollo y sostenibilidad. Hasta hoy al menos, la dinámica de esa relación puede resumirse así: a más desarrollo socioeconómico, menos sostenibilidad medioambiental; y a menor desarrollo, más sostenibilidad. Los países en que la huella ecológica por persona es inferior a la biocapacidad se cuentan entre los poco desarrollados. A medida que se va entrando en la zona de alto desarrollo humano, la presión ejercida sobre los recursos naturales se hace sensiblemente superior a la capacidad del planeta para proporcionarlos sosteniblemente.

Las excepciones son escasas (además de inestables o poco duraderas): sólo unos pocos países, como Sri Lanka y la República Dominicana, se encontraban en 2013 en la zona que correspondería al “desarrollo sostenible” (el área sombreada en verde en el gráfico), combinando un nivel relativamente satisfactorio de desarrollo humano con una huella ecológica por persona ligeramente inferior a la “justa porción de tierra”, esto es, a la biocapacidad per capita del mundo. Se ha resaltado en el gráfico la posición ocupada por España en el año de referencia, con un valor de 0,88 en el IDH y una huella ecológica por persona de 4,03 hectáreas globales.

El sintético análisis realizado permite ya proponer una definición operacional de lo que sería la transición ecológica en España: un proceso de cambios en los sistemas de producción y las tecnologías, en las instituciones y en las formas de vida y de consumo que permitiera mantener los niveles actuales de desarrollo humano (o incluso mejorarlos) reduciendo, al mismo tiempo, la huella ecológica a aproximadamente el 40% de su valor actual.#(4) De acuerdo con esto, la transición ecológica exigiría, o bien reducir la población a un 40% de su número actual, o bien reducir en la misma proporción el consumo, o bien multiplicar por 2,5 la eficiencia en el uso de los recursos naturales. (O, claro está, combinar cambios en las tres dimensiones consideradas de forma tal que el efecto conjunto de tales cambios llevase la huella ecológica al valor indicado). La pregunta, entonces, no es exactamente si algo de esto es posible, sino si es posible sin que ello implique pérdidas sustanciales, en los niveles de desarrollo humano.

¿Por qué formular la pregunta de esta manera? ¿Por qué incluir en la definición el requisito de mantener los niveles de desarrollo? ¿Acaso un proceso de cambio que situase la presión sobre el medio ambiente en los niveles sostenibles a través de una fuerte regresión del desarrollo no sería una transición ecológica? La respuesta es que sí, que ecológica sí que lo sería. Sin embargo, dado que no es eso lo que suelen tener en mente quienes usan la expresión “transición ecológica”, considero preferible discutirla aquí en los términos más usuales. Quienes no ponen como condición sine qua non la continuidad del desarrollo suelen hablar más bien de colapso, o en todo caso de decrecimiento. #(5)

LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA COMO VARIANTE DE LA SOCIOLOGÍA DE LA MODERNIZACIÓN

Insistiré un poco más en el equívoco semántico al que acabo de referirme: en rigor, cualquier proceso de cambio social que desembocara en una huella ecológica próxima a la antes indicada sería una transición ecológica. Sin embargo, los usos habituales de la expresión excluyen, al menos en sus intenciones, cualquier modalidad de dicho proceso de cambio que comporte decrecimiento o colapso. Esta exclusión es esencial para la interpretación del concepto de transición ecológica en sociedades impregnadas de la fe productivista, en las que el dogma del crecimiento económico es políticamente incuestionable. Dicho de otro modo, la “transición ecológica realmente existente” es una variante de las doctrinas que en sociología clasificamos bajo la etiqueta “modernización ecológica”.

En general, la modernización ecológica sostiene que la propia dinámica del industrialismo capitalista apunta a la generalización planetaria de un modelo de sociedad capaz de mantener los rasgos e instituciones de la modernidad al mismo tiempo que va volviéndose materialmente mucho más ligero. Dicho de otra manera: que el desarrollo puede convertirse en sostenible sin cambios profundos en las estructuras económicas y políticas que lo han impulsado hasta hoy. El remedio para los males ambientales generados por la modernización –según este punto de vista- no es otro que más modernización (siempre, naturalmente, que ésta se haga correctamente).#(6)

La doctrina de la modernización ecológica mantiene que el desarrollo de la sociedad industrial da lugar al surgimiento de un conjunto de ajustes y modificaciones institucionales que sirve de contrapeso a los excesos del progreso económico, introduciendo un nuevo equilibrio. Acostumbra a examinar las políticas de medio ambiente introducidas por los gobiernos, la búsqueda de eficiencia energético-material por parte de las empresas (sobre todo de las grandes corporaciones transnacionales), la difusión de valores post-materialistas y de prácticas de “consumo verde” entre las poblaciones, la constitución de comités y la definición de programas ambientales por parte de las organizaciones sociales y políticas, etc., como expresiones concretas de los ajustes inherentes al proceso de modernización. Una de sus hipótesis básicas es que una trayectoria de innovación tecnológica inspirada por la ecoeficiencia podría incrementar la productividad de los recursos para hacer posible la obtención de un flujo más grande de valor a partir de un flujo de recursos sensiblemente inferior al actual.#(7)

Françoise d’Eaubonne, la fundadora del ecofeminismo, escribió una vez que una de las causas de las dificultades de las sociedades modernas para tratar razonablemente la crisis ecológica es la tendencia, fuertemente arraigada en las mismas, a responder frente a cualquier problema rezando a Santa Industria o a Santa Revolución,#(8) es decir, reafirmando la creencia en que, sea cual sea la dificultad con la que se tropiece, habrá soluciones a la misma a partir de inventos técnicos o de reformas políticas (o de combinaciones adecuadas de ambas cosas). Siguiendo su idea, puede decirse que uno de los rasgos definitorios de la modernización ecológica es la tecnolatría, la preferencia por buscar soluciones al exceso ecológico siguiendo los caminos del cambio tecnológico mucho más que las posibles vías alternativas, tanto las correspondientes a la reducción de la población o del consumo como las que exigirían cambios políticos sustanciales. Situados en ese marco, que a mi juicio es en términos prácticos el que mejor les cuadra, los programas de la “transición ecológica” son sobre todo, en su conjunto, una plegaria para pedir a Santa Industria que haga un gran milagro. No me parece casual, en ese sentido, que ámbitos como el de las fuentes energéticas alternativas a los combustibles fósiles o el de los medios alternativos a los vehículos movidos por un motor de combustión para desplazar personas y cosas sean algunos de los primeros en aparecer. Para no alargarme demasiado, voy a centrarme en la cuestión de las alternativas energéticas (a fin de cuentas, la cuestión de la movilidad es un aspecto parcial de las mismas).

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOCIEDAD POST-CARBONO

En el marco político de la “transición ecológica”, una iniciativa muy frecuente es la que se orienta a reconstruir el sector energético en la dirección de una sociedad post-carbono o baja en carbono. #(9)

Centrar la atención en la energía está justificado. En los países industrializados el consumo de combustibles fósiles supone la mayor parte de la presión ejercida sobre los sistemas naturales (en España, en 2014, la huella de carbono representaba el 57% de la huella ecológica total). #(10) Y tanto el cambio climático como el pico del petróleo (es decir, los efectos de la concentración en aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera como consecuencia de la acción humana, por una parte, y, por otra, las consecuencias de que el ciclo histórico de la civilización fosilista esté en la actualidad atravesando su clímax o por lo menos se encuentre en las inmediaciones del mismo) remiten directamente al hecho de que los combustibles fósiles son la fuente fundamental de energía de la civilización industrial avanzada.#(11)

La transición ecológica, pues, debería conducir a una sociedad post-carbono o post-fosilista. Una sociedad post-carbono, por definición, es una sociedad en la que el uso de combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) se ha reducido sustancialmente respecto a los niveles actuales. En el límite, es una sociedad en la que los combustibles fósiles han sido enteramente sustituidos por fuentes alternativas de energía. La transición a una sociedad post-carbono es, entonces, un proceso de cambio social en cuyo transcurso el uso de combustibles fósiles decrece de año en año. O, más exactamente, un proceso de cambio social en el que el uso de combustibles fósiles sigue una trayectoria descendente, aun cuando pueda haber discontinuidades e interrupciones transitorias.

La transición post-carbono viene impuesta por la necesidad de mitigar el cambio climático y de adaptarse al mismo o por el encarecimiento y creciente escasez del petróleo y del gas natural#(12) (o por complejas combinaciones de ambas causas). Hay buenas razones para verla como algo ineludible, como un curso del cambio social determinado por condiciones naturales, por los límites del planeta.

Un resumen plausible de las razones antes mencionadas puede ser como sigue. La actividad humana está cambiando el clima del planeta con efectos potencialmente muy costosos, incluso desastrosos. La única forma de limitar el alcance de tales efectos es reducir la emisión de gases de invernadero a la atmósfera. Y para ello la reducción del consumo de combustibles fósiles resulta ineludible, incluso si se acepta que podría haber un margen de actuación para técnicas de secuestro de carbono o de geoingeniería. Por otro lado, el uso de combustibles fósiles se torna más costoso a medida que sus fuentes más fácilmente accesibles, más concentradas, con mayor rendimiento energético y más baratas, van agotándose y resulta necesario sustituirlas por otras menos accesibles, menos ricas y más caras; en el límite, ese uso deviene físicamente imposible. La combinación entre ambos procesos (entre el cambio climático y el pico del petróleo, por resumirlo en los términos más habituales) es compleja y puede manifestarse en formas muy diversas, a veces de refuerzo mutuo y a veces de sentido contrario y contraposición.#(13) En base a todo ello, asumo la tesis de que la transición post-carbono no es una conjetura más o menos especulativa sobre el futuro, sino más bien un horizonte ineludible, que condiciona y determina las trayectorias posibles del cambio social.

Si bien la transición a una sociedad post-carbono puede postularse razonablemente como un curso determinado del cambio social, tanto las trayectorias posibles como las formas sociales resultantes deben ser, en principio, mucho menos deterministas. Por decirlo así: habrá diversas sociedades post-carbono y diversos caminos para llegar a ellas. No se trata sólo de cambios en la tecnología y en la producción, sino de cambios sociales y culturales de amplio alcance. No se trata de pasar de los vehículos movidos por un motor de combustión a los coches eléctricos, ni del petróleo al hidrógeno o a lo que sea. El proceso de la transición implicará transformaciones profundas de los estilos de vida, las pautas de consumo, los sistemas de valores y las formas de la urbanización, así como de muchos otros aspectos de la organización social, y reclamará respuestas proactivas en esas direcciones a los actores políticos y a los movimientos y agentes sociales.

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA: LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA COMO NÚCLEO FUNDAMENTAL DE LA ESPERANZA EN UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA NO TRAUMÁTICA Y LAS INCÓGNITAS EN TORNO A ESA ESPERANZA

Intentaré, para ir terminando, dar un paso más en el camino de la dilucidación analítica del concepto de transición ecológica. Ésta ha de tener un componente tecnológico con un núcleo esencial: la denominada transición energética, esto es, la sustitución de las tecnologías que han hecho posible la utilización de los combustibles fósiles por otras tecnologías aplicadas a fuentes de energía alternativas. Y ha de tener también un componente de transición o cambio social, con un alcance que puede variar entre un mínimo constituido por algunas modificaciones sustanciales de las formas urbanas, el transporte y la producción de alimentos y un máximo representado por una “gran transformación” como resultado de una auténtica crisis de civilización. En un ámbito y en otro, la palabra clave es: incertidumbre. Incertidumbre extrema. #(14)

La transición energética no implica sólo introducir recetas técnicas que funcionan, procesos cuyo producto es energía utilizable. De esos hay muchos. Pero la mayoría de ellos consumen más energía de la que producen y no son, por tanto, una fuente alternativa de energía. Pueden ser curiosidades de laboratorio o, en bastantes casos, tener aplicaciones útiles concretas, pero siempre dependen de otra fuente. Una transición energética sí implica introducir y desarrollar procesos técnicos que tengan un rendimiento energético positivo (EROI: energía obtenida por energía invertida), esto es, que proporcionen como producto final más energía utilizable de la que consumen para desplegarse y funcionar.

De este tipo de fuentes hay unas cuantas, más conocidas y menos, viejas y nuevas, utilizadas desde hace mucho tiempo o desde hace poco. La lista básica incluye, entre otras, leña y otra biomasa, combustibles fósiles, hidráulica, hidroeléctrica, eólica, geotérmica, nuclear de fisión, solar térmica, solar fotovoltaica, mareomotriz, etc. Sin embargo, tampoco esto basta sin más. La diversidad de las fuentes existentes nutre la ilusión de que sustituir unas por otras no debería ser tan difícil. Pero no es así. Cuando se habla de una energía alternativa como categoría socioeconómica se está requiriendo que el sector de producción de energía en su conjunto (la suma combinada de las diferentes fuentes puestas en explotación) tenga un rendimiento energético suficientemente alto para mantener los demás subprocesos productivos al nivel considerado deseable (producción de materiales, de bienes de capital, de bienes de consumo, reciclaje de los residuos reciclables y mantenimiento de la población).#(15) No es muy arriesgado asumir que el nivel de población, consumo y equipos que las sociedades actuales consideran deseables es no sólo el actual, sino uno aumentado mediante un crecimiento continuado.

Y aquí es donde aparecen los interrogantes más inquietantes de la esperada transición energética. La reconstrucción del sector de producción de energía (el mix, como suele decirse) de forma tal que pueda satisfacer las demandas sociales reduciendo drásticamente el uso de combustibles fósiles continúa siendo más una hipótesis de futuro que una realidad tangible. Y, para acabarlo de complicar, el rendimiento energético del sector de producción de energía en su conjunto, sumadas todas las fuentes, muestra una tendencia a la baja, aproximándose a los mínimos necesarios para sostener una civilización avanzada.

En ausencia de sorpresas radicales y radicalmente imprevisibles, hace ya décadas que hay dos candidatos persistentes, uno en estado de permanente promesa y el otro atravesando por una prolongada infancia: la fusión nuclear y la energía solar. #(16)

En cuestiones de tecnología hay siempre una distancia apreciable entre los diseños teóricos y los objetos técnicos realmente existentes. Pese a ello, no parece descabellado suponer que, si algún día se llegara a controlar la reacción de fusión para la producción de electricidad, se dispondría de energía abundante capaz de alimentar la civilización industrial hasta que ésta topara con límites naturales de otra índole. Y, como se sabe, tal suposición está consumiendo grandes cantidades de dinero y de materia gris. Ni el uno ni la otra han conseguido todavía disipar las espesas capas de incertidumbre que se forman sobre todo en torno a un punto: nadie sabe aún qué materiales ni qué estructuras podrían soportar y contener las presiones y temperaturas necesarias para calentar los isótopos de hidrógeno hasta que el plasma resultante pueda liberar energía. Desde la mitad del siglo pasado, desde la primera bomba de hidrógeno, hay quien sabe cómo liberarla. Controlarla para mantener una máquina en funcionamiento prolongado es el problema. Se dice que en cincuenta años ese problema estará resuelto; sólo que ese anuncio a medio siglo vista viene repitiéndose desde hace mucho tiempo: la promesa futura se mantiene siempre a la misma distancia, como la línea del horizonte. En cualquier caso, sea cual sea el resultado final, muchos expertos consideran que para la transición energética necesaria no hay tanto tiempo.

Los obstáculos que ha de arrostrar la alternativa solar son de signo casi exactamente contrario. No hay ningún problema extraordinario a propósito de la factibilidad técnica. Hay gente que sabe perfectamente cómo hacer colectores térmicos o convertidores fotovoltaicos, aspas que giran con el viento, centrales hidroeléctricas o calderas y motores de combustión de biomasa. Buena parte de estas técnicas son conocidas desde hace mucho tiempo, han sido utilizadas en circunstancias muy diversas y están experimentando a gran velocidad mejoras y perfeccionamientos. Reducen sustancialmente las condiciones de seguridad y el riesgo de accidentes o de contaminación y son claramente compatibles -al menos en principio- con estructuras sociales descentralizadas y democráticas. Pese a ello, las dificultades para obtener un rendimiento energético elevado, la intensidad variable según las condiciones meteorológicas, los problemas de acumulación, la necesidad de materiales críticamente escasos en la fabricación de los equipos y otros problemas han seguido proyectando incertidumbre sobre los anuncios de una era solar. Está claro que la especie humana podría volver a vivir solamente del sol, pues a fin de cuenta eso es lo que hizo a lo largo de milenios, hasta hace cuatro días como quien dice. Es razonable mantener que un mayor uso de las fuentes renovables podría prolongar sensiblemente la vida de la matriz tecnológica presente. Sin embargo, continúa sin ser evidente que pueda existir algún día una civilización industrial avanzada para diez mil millones de personas que se mantenga exclusivamente mediante convertidores de la radiación solar. Y, en cualquier caso, parece sumamente improbable que una civilización así pueda tener alguna vez la impronta expansiva que ha caracterizado la era de los combustibles fósiles. Tal vez pueda darse una transición a las energías renovables; es más, creo que es bastante probable que se dé, aunque sea más por la fuerza de la necesidad que por el poder de la convicción. No creo probable, sin embargo, que se logre sin cambios profundos en las instituciones sociales y sin tener como resultado una forma de vida sensiblemente más modesta y parsimoniosa que la actual, así como una población marcadamente más reducida.

El examen del componente tecnológico de la transición ecológica revela que a medida que los límites al uso de combustibles fósiles van haciéndose perceptibles, la incertidumbre aumenta, se vuelve más densa, más opaca.

Lo mismo ocurre, corregido y aumentado, cuando se trata del otro componente de la transición ecológica: el social. La discusión sobre alternativas energéticas es bastante enrevesada pero también es incesante, una verdadera algarabía. Sobre qué sociedad puede formarse en el proceso, en cambio, casi nadie quiere hablar.

En las cuestiones tecnológicas no soy más que un lector, aunque siempre he procurado ser un lector atento. Sí que he hecho investigación de primera mano, en cambio, sobre las dimensiones sociales de las cuestiones de sostenibilidad y en particular, sobre los impactos sociológicos y antropológicos de la transición post-carbono.#(17)

En los párrafos siguientes se comentará sólo un aspecto de la investigación llevada a cabo sobre las condiciones de la transición, relativo a si y hasta qué punto pueden encontrarse en el presente “señales del mañana”, situaciones, reacciones, comportamientos y percepciones actuales a partir de los que resulte plausible formular conjeturas sobre sus manifestaciones futuras. Esta particular exploración estuvo motivada por la existencia de una zona de coincidencia entre los efectos de la crisis experimentada a partir de 2007 y los supuestos básicos de la transición ecológica y la transición post-carbono. Durante unos años a partir de esa fecha se produjo en España una visible reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros indicadores de consumo de energía y de recursos naturales. Disminuyó, por lo tanto, la presión ejercida sobre el medio ambiente, como la teoría asume que tiene que pasar en la transición ecológica. Ahora bien, en lo fundamental, dicha reducción fue el resultado del descenso tanto de la actividad productiva como del consumo privado. Es decir, en lo fundamental, el episodio reciente de descarbonización y reducción de la huella ecológica, tal vez transitorio pero no por ello menos real, no ha sido el resultado de cambios tecnológicos, ni de políticas de modernización ecológica, ni de cambios voluntarios en los estilos de vida o en las preferencias de consumo de la población. El relativo alivio para el medio ambiente ha ido de la mano con el incremento del paro, la precariedad laboral, el descenso de los salarios y los recortes en el gasto público. Debido a su coincidencia con sensibles penurias socioeconómicas para amplios segmentos de la población, la relativa mejora de los indicadores medioambientales no ha tenido apenas visibilidad social ni ha sido objeto de valoraciones positivas.

En la investigación sociológica reciente no hay muchos trabajos que hayan examinado las interacciones entre la crisis económica y las simultáneas manifestaciones de la crisis ecológica (durante un período, aproximadamente entre 2007/8 y 2014, cuyas secuelas están aún lejos de haberse disipado). Es una lástima, porque el examen combinado de datos de ambos ámbitos sugiere una interpretación según la cual la situación vivida en esos años ha sido, sí, una más de las crisis cíclicas del capitalismo, pero también la primera de las crisis de translimitación ecológica que van a marcar profundamente el siglo XXI. Desde esta perspectiva, la descarbonización, esto es, la reducción en el consumo de combustibles fósiles y en la emisión de gases de invernadero que se produjo en España durante la crisis, no debería considerarse como algo ocasional y transitorio, sino como una línea que, aunque sea con altibajos, tenderá a prolongarse en el tiempo.

Podría pues mantenerse que, pese a que los costes sociales hayan sido y sigan siendo altos, no por ello los años mencionados habrían dejado de representar los primeros pasos en el camino hacia una sociedad menos dependiente de los combustibles fósiles. Tal vez sea así. Nadie puede saberlo todavía. Habrá que adquirir una mínima distancia temporal para formarse una opinión sólida al respecto. Lo que sí puede apreciarse ya es la presencia de serias tensiones en el proceso. Es un hecho que en el mencionado período la descarbonización ha ido acompañada de otros fenómenos: decrecimiento, recesión económica, crisis social con incremento de la desigualdad y tensiones políticas considerables. La cuestión interesante es si se trata de una asociación inherente o más bien accidental.

La coincidencia entre descarbonización y crisis social ha sacado a la luz muchas dificultades que podrían afectar a cualquier programa de transición ecológica suave. Algunas de las desveladas por nuestra investigación se apuntan a continuación. Aplastada la imaginación bajo el peso de un presente difícil, caracterizado por el desempleo, la precariedad y los recortes sociales, una parte muy importante de la población, seguramente mayoritaria, no alcanza a concebir un futuro distinto, con lo que la capacidad de anticipación, de “adaptación proactiva”, se reduce drásticamente. Aunque, durante las crisis, la pérdida de poder adquisitivo reduce el impacto ambiental del consumo, también encadena aún más a la población a un modelo de producción y distribución esencialmente insostenible. El miedo, la precariedad y la incertidumbre sobre el futuro estimulan respuestas erráticas y de corto plazo. Etc., etc.

Nadie puede hacer predicciones en esta materia. Todo lo que podemos hacer es advertir de que el estudio del presente bajo un prisma a la vez social y ecológico desvela un escenario propicio para un colapso inesperadamente sobrevenido en medio de ilusiones de “recuperación económica” una y otra vez frustradas. Un escenario que, en principio, no parece nada favorable a una transición ecológica consciente y controlada (y tampoco, conviene añadirlo, a una cuesta abajo próspera o a un decrecimiento feliz).

RESUMIENDO…

1. La transición ecológica se producirá, de una u otra forma, pues en esencia es lo que le ocurre necesariamente a cualquier sistema que supera los límites de su desarrollo, es decir, que se sitúa transitoriamente por encima de lo que el ecosistema del que depende puede sostener (y las sociedades industriales ya han superado esos límites o están a punto de hacerlo). Que la transición ecológica tenga o no lugar no depende de la voluntad política; la política sólo puede modular parcialmente las trayectorias y controlar algunos de los efectos. El proceso puede ser más o menos traumático, pero reservar la expresión “transición ecológica” sólo para referirse a las formas poco traumáticas es una cuestión política, no lógica.

2. La transición ecológica de las sociedades actuales implica salir de la matriz energética basada en los combustibles fósiles que ha caracterizado a la civilización industrial. Implica pues encontrar y desarrollar nuevos procesos que transformen (a la escala necesaria) energía existente en la naturaleza en energía controlada y económicamente utilizable, procesos que tengan un alcance comparable a lo que el control del fuego representó para las sociedades preindustriales y el carbón, el petróleo y el gas para las sociedades industriales. No es exagerado apuntar que las transformaciones sociales que todo ello comportará podrían compararse con lo que representaron en su momento la revolución neolítica y la revolución industrial. El grado de incertidumbre al respecto es extremo.

3. Gobernar la transición ecológica es parecido a navegar sin brújula, de noche y en medio de una gran tormenta. A quien señale que lo mismo podría decirse de cualquier ámbito del gobierno, sólo cabe replicarle que piense un poco en la magnitud de este particular envite.

BIBLIOGRAFÍA

La base de todo el argumento presentado en el artículo es la convicción de que las sociedades industriales, “desarrolladas”, se encuentran ya en un estado de translimitación (overshoot) o están muy, muy cerca de entrar en el mismo. Aunque ésta es una cuestión sumamente complicada no deja de ser una cuestión de hecho. La fundamentación documental de los referentes empíricos, fácticos, de la mencionada convicción ocuparía ya bibliotecas enteras, de manera que cualquier selección es inevitablemente subjetiva. Refiero a continuación algunos títulos que, a mi juicio, contienen una información suficiente para fundamentarla. Podrían proponerse sin demasiado esfuerzo listados más o menos equivalentes. Ahora bien, lo más importante, a mi entender, no es que la información acumulada sea cada día más abundante, sino que también está basada en modelos teóricamente más potentes y es más precisa, más detallada y más mutuamente consistente. La actitud que descuenta toda esta información como alarmismo no ha sido nunca un acierto, pero ya hace tiempo que resulta imposible de mantener si no se la acompaña de una fuerte dosis de irracionalismo.

Bardi, U. (2014): Extracted: How the Quest for Mineral Wealth is Plundering the Planet. White River Junction, VE, Chelsea Green.

Barnosky, A.D. et al (2013): Scientific Consensus on Maintaining Humanity’s Life Support Systems in the 21st Century, 2013, http://mahb.stanford.edu/consensus-statement-from-global-scientists/

Colborn, T. et al (1996): Our Stolen Future: Are We Threatening Our Fertility, Intelligence and Survival? - A Scientific Detective Story. New York, Dutton.

Deffeyes, K. (2003): Hubbert’s Peak: The Impending World Oil Shortage. Princeton University Press.

IPCC (2018): Global warming of 1,5ºC. WMO/UNEP, http://www.ipcc.ch/report/sr15/

Kolbert, E. (2014): The Sixth Extinction: An Unnatural History. New York, Henry Holt and Co., 2014.

Meadows, D.H. et al (2004): Limits to Growth: The 30-Years Update. White River Junction, VE, Chelsea Green.

Millennium Ecosystem Assessment (2005): Ecosystems and Human Well-being: Current State and Trends. Washington, Island Press.

Pimentel, D. y M. Pimentel (2007): Food, Energy, and Society. London, CRC Press.

Smil, V. (2001): Feeding the World: A Challenge for the Twenty-First Century. Cambridge, MA, The MIT Press.